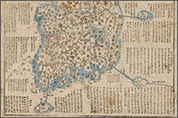

[우리문화신문=전수희 기자] 《해좌전도海左全圖》는 1850년대에 제작된 것으로 추정되는 대표적인 목판본 조선전도다. ‘해좌海左’는 중국을 기준으로 바다 동쪽을 가리키는 것으로 조선을 의미한다. 지도의 전체적인 윤곽은 정상기의 〈동국대전도〉와 유사하여 산줄기와 물줄기, 자세한 교통로 등이 그려져 있다. 여백에는 백두산, 금강산, 설악산 등 10여 개 명산의 위치와 산수에 대한 간략한 설명, 섬, 백두산정계비, 초량왜관草梁倭館 등에 관한 기록이 실려 있다. 아울러 고조선古朝鮮, 한사군漢四郡, 신라 구주新羅九州, 고려 팔도高麗八道의 고을 수를 좌측상부 여백에 기록하여 우리나라의 현재와 과거를 한 눈에 볼 수 있게 했다. 울릉도 옆에 독도까지 그려져 있어서 일본의 독도 영유권 주장을 반박할 수 있는 중요한 자료이기도 하다. <실학박물관 제공>

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 서산에서 활동하고 있는 이임진의 <소리 한마당> 이야기를 하였다. 오래전부터 서울을 올라다니며 당대 이름을 날리던 박태여, 이호연. 묵계월, 최근에는 최창남 명창에게 소리를 다듬고 있다는 이야기, 그의 ‘목청이 좋다’, ‘발림이 좋다’라는 평가는 공력(功力)이 남다르다는 표현이란 점, 비인기 종목의 어려운 민속가(民俗歌)들을 섭렵하고, 그 소리들을 제자들에게 전해 주면서 그간의 공력을 펼쳐 보인 발표공연은 성공적이었다는 이야기를 하였다. 이번 주에는 국가무형문화재 선소리 <산타령>의 전승교육사, 이건자(李建子) 명창의 발표회 이야기로 이어간다. 이건자 명창은 20여 년 전, 서울 성북구에 사설 국악원을 개설, 운영해 오면서 <산타령 보존회>의 정례발표, 나라 안팎 발표공연, 전승활동, 지역활동, 봉사활동, 경연심사 등에 참여하면서 국악원 및 개인발표회 8회를 기록하고 있다. 요령이나 변통을 모르는 이 명창으로서는 국악원 운영에 흰 머리가 많이 늘었을 것으로 짐작이 된다. 근래 모두가 힘들어하는 코로나 정국에서도 그는 제자들과 함께 제9회 이건자 발표회를 열어 화제를 뿌리고 있다

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “설중매 짓밟고 / 살 속으로 파고들던 바람 / 어느새 꽃샘추위 밀어내고 / 환한 봄바람으로 변신하던 날 / 끝내 하늘도 응고된 기다림 풀어 / 꿈으로 꿈으로 내려온다네 / 그 꿈 대동강 물도 다 녹여 / 흐르게 하나니.” - 박신영 “우수의 꿈” - 오늘은 입춘에 이어 24절기의 두 번째로 우수(雨水)다. 우수는 말 그대로 눈이 녹아서 비가 된다는 뜻인데 이때가 되면 추운 북쪽지방의 대동강물도 풀린다고 했다. 아직 추위가 남아있지만 저 멀리 산모퉁이에는 마파람(남풍, 南風)이 향긋한 봄내음을 안고 달려오고 있을 거다. 꽁꽁 언 강물도 풀리듯 우수에는 불편했던 이웃과 환하게 웃는 그런 날이 되기를 비손해본다. 예부터 우수 때 나누는 인사에 "꽃샘잎샘에 집안이 두루 안녕하십니까?"라는 말이 있으며 "꽃샘잎샘 추위에 반늙은이(설늙은이) 얼어 죽는다"라는 속담도 있다. 이 꽃샘추위를 한자말로는 꽃 피는 것을 샘하여 아양을 떤다는 뜻을 담은 말로 화투연(花妬姸)이라고 한다. 봄꽃이 피어나기 전 마지막 겨울 추위가 선뜻 물러나지 않겠다는 듯 쌀쌀하지만 봄은 이제 코앞에 다가와 있다. 코로나19로 꽁꽁 얼어붙었던 우리네 마음

[우리문화신문=김영조 기자] 고려가사 『정석가(鄭石歌)』에는 ‘무쇠로 철릭을 마라나난’이라는 구절이 있습니다. 싸움에 나가는 남편을 위해 철릭을 마름질하고 바느질한다는 내용입니다. 철릭은 고려 말에 원나라에서 전래한 옷으로 상의와 하의를 따로 재단하여 허리 부분에서 주름을 잡아 연결한 남자의 겉옷 곧 포(袍)입니다. 몽고족이 입던 여러 형태의 옷 가운데 하나로 유목과 기마생활에 의해 형성된 것입니다. 문헌에서는 ‘天翼(천익)’, ‘帖裏(첩리)’, ‘帖裡(첩리)’ 등 다양한 한자로 나타납니다. 원래는 관리들이 나라가 위태로울 때 또는 왕의 궁궐 밖 거동을 호위할 때 착용하는 융복(戎服)이었으나, 점차 일상적으로 입는 평상복이 되었습니다. 철릭은 시대에 따라 상의와 하의의 비율, 주름을 처리하는 방법, 소매의 모양에 변화가 있었습니다. 조선시대 초기에는 상의와 하의의 비율이 1:1로 거의 같았으나 후기로 갈수록 하의 부분이 길어집니다. 또 임진왜란 이후에는 소매 폭이 점차 넓어지고 촘촘했던 허리 주름의 간격이 넓어졌습니다. 이러한 변화로 철릭의 제작 시기를 구분합니다. 국립중앙박물관 소장 철릭은 조선시대 초기의 대표적인 형태와 무늬로 구성되어 있습니다. 실용과

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 방영기 명창의 정례발표 공연 이야기를 하였다. 방 명창은 대통령상 수상 이후, 더욱 자신을 채찍질하기 위해 해마다 발표회를 해 왔다는 이야기, 2021 발표회에서도 ‘산타령’, 경기민요와 좌창, 병창, 유지숙의 서도소리, ‘이무술 집터 다지는 소리’ 등을 무대에 올렸는데, 집터 다지는 중노동에 장단이나 소리는 노동과 깊은 관계가 있다고 이야기를 하였다. 이번 주에는 충남 서산시에서 오랜 기간, 우리 소리, 특히 경기지방과 서도 지방의 소리들을 중심으로 일반 동호인들을 지도하고 있는 소리꾼 이임진의 이야기를 소개해 보기로 한다. 이임진은 서산 <경서도 예술원>의 원장으로 충남 인근에는 비교적 널리 알려진 열성파 소리꾼으로 그는 이미 오래전부터 서울을 올라다니며 당대 이름을 날리던 유명 소리꾼들에게 소리공부를 해 왔다. 그가 얼마나 열심히 해 왔는가 하는 점은 우선, 그의 소리에서 깊은 공력이 묻어 나오는 점으로도 알 수 있거니와 각종 경연대회에 나가 여러 차례 수상해 왔다는 점으로도 증명이 된다. 그러나 그보다는 이 원장에게 소리를 지도해 주었던 여러 명창이 이구동성으로 소리와 함께 그의 성실함을 칭

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주까지는 제7회 벽파(碧波) 전국 국악제전에서 초한가(楚漢歌)를 불러 영예의 대상을 받은 최은서 교사와의 대담내용을 소개하였다. 현재 서울《한성 여중》의 과학교사로 서도소리를 공부하고 있다는 이야기, 초한가는 서도의 좌창으로 삼국지에 나오는 유비와 항우의 싸움 이야기를 다룬 내용이라는 이야기, 학교 선생님이 국악을 배우게 되면 학교의 문화는 자연스럽게 바뀌어 간다는 이야기, 한국인의 우월한 유전자가 만든 노래가 바로 우리 민요이며 전통음악이란 점을 이야기하였다. 이번 주에는 방영기 명창의 정례발표 공연 <2021년도 우리소리를 찾아서>와 관련된 이야기를 해 보기로 한다. 방영기 명창은 성남에서 태어난 명창으로 전국 국악경연에서 대통령상을 받은 이후, 이를 계기로 더더욱 자신을 채찍질하기 위해 스스로 발표회를 하기로 결심하고 이를 실행에 옮겨 왔다는 것이다. 항상 결실의 계절 12월이 되면 해마다 공부해 온 것을 공개적으로 발표해 온다. 이번 제21회 발표회는 벽파 전국국악제전이 열리던 날, 곧 작년 12월 5일 성남아트센터에서 가졌는데, 그는 해마다 자신의 정례 개인발표회를 실시해 온 명창으로 유명하다.

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 홍석모(洪錫謨)가 쓴 《동국세시기(東國歲時記)》에는 “각사의 서리배(관아에 딸려 말단의 행정 실무에 종사하던 이들)와 각 군영의 장교와 군졸들은 종이에 이름을 적어 관원과 선생의 집에 들인다. 문 안에는 옻칠한 소반을 놓고 이를 받아두는데, 이를 세함(歲銜)이라 하며, 지방의 관청에서도 이러하였다.”라는 기록이 있습니다. 또 1819년 김매순(金邁淳)이 한양(漢陽)의 세시기를 쓴 책 《열양세시기(洌陽歲時記)》에 따르면, 설날부터 정월 초사흗날까지는 승정원과 모든 관청이 쉬며, 시전(市廛) 곧 시장도 문을 닫고 감옥도 비웠다고 합니다. 이때는 서울 도성 안의 모든 남녀가 울긋불긋한 옷차림으로 왕래하느라고 떠들썩했다 하며, 이 사흘 동안은 정승, 판서와 같은 고위 관원들 집에서는 세함만 받아들이되 이를 문 안으로 들이지 않고 사흘 동안 그대로 모아 두었다고 하지요. ‘세함(歲啣)’이란 지금의 방명록(芳名錄) 또는 명함과 비슷합니다. 흰종이로 만든 책과 붓ㆍ벼루만 책상 위에 놓아두면 하례객이 와서 이름을 적었습니다. 설이 되면 일가친척을 찾아다니면서 세배를 해야 해서 집을 비울 수 있는데 그사이 다른 세배객이 찾아오면

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 우리의 큰 명절 설날(2월 1일)이 지나 사흘 뒤면 24절기가 시작되는 ‘입춘’이다. 입춘은 대한과 우수 사이에 있는 음력 정월(正月) 절기(節氣)로 해가 황경(黃經) 315도에 있을 때다. 음력으로는 섣달에 들기도 하고 정월에 들기도 하며, 윤달이 들어있는 해에는 반드시 섣달(12월)과 정월에 입춘이 두 번 들게 된다. 이것을 복입춘(複立春), 또는 재봉춘(再逢春)이라고 한다. 입춘 전날은 절분(節分)으로 불리고, 철의 마지막이라는 의미로 '해넘이'라고도 불리면서 이날 밤 콩을 방이나 문에 뿌려 마귀를 쫓고 새해를 맞이한다. 입춘의 대표적 민속 입춘방 입춘이 되면 새봄을 맞이하는 뜻으로 대궐에서는 신하들이 지은 '춘첩자(春帖子)'를 붙이고, 민간에서는 '춘련(春聯)'을 붙인다. 특히 양반 집안에서는 손수 새로운 글귀를 짓거나, 옛사람의 아름다운 글귀를 따다가 춘련을 써서 봄을 축하하는데 이것을 '춘축(春祝)'이라 하며, 입춘방, 입춘축이라고도 한다. 이때, 대구를 맞추어 두 구절씩 쓴 춘련을 '대련(對聯)'이라 부른다. 이 춘련들은 집안의 기둥이나 대문, 문설주 등에 두루 붙인다. 대련에 흔히 쓰이는 글귀는 다음

[우리문화신문=김영조 기자] 고구려 사람들은 연꽃무늬[蓮花文], 짐승얼굴무늬[怪獸面文], 구름무늬[卷雲文], 인동무늬[忍冬文] 등 다양한 주제의 수막새에 바람을 담아 지붕 위에 올렸습니다. 막새면에 입체감 있는 연꽃을 배치한 연꽃무늬 수막새는 불교적인 의미가 강합니다. 연꽃의 형태와 숫자에 변화를 준 다양한 형태가 확인되고 있습니다. 막새면 전체에 짐승의 얼굴을 가득 채운 짐승얼굴무늬 수막새는 귀신을 물리치는 벽사(辟邪)의 의미가 강합니다. 부릅뜬 눈, 날카로운 이빨을 드러내면서 크게 벌린 입, 두툼한 코 등을 양감 있게 표현하였습니다. 고구려 사람들의 기와집을 보여주는 다양한 증거 기와는 목조와가(木造瓦家) 전통의 동아시아에서 일찍부터 사용해 온 건축부재입니다. 목조건물의 지붕에 얹는 기와는 눈과 빗물의 침수를 막고 온ㆍ습도의 기후변화를 견딜 수 있게 할 뿐만 아니라, 건물을 꾸미고 위용을 돋보이게 합니다. 우리나라에서는 삼국시대부터 기와를 본격적으로 만들기 시작하였으나, 삼국시대의 건축은 원형이 전해지지 않아 당시의 건축문화를 파악하기가 쉽지 않습니다. 고구려의 경우에는 고분벽화에서 무덤 주인인 귀족층의 주거 공간을 추정해 볼 수 있습니다. 또한 《구당서

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 제7회 벽파전국국악제전에서 ‘초한가(楚漢歌)’를 불러 영예의 대상을 받은 최은서 교사는 현재 서울 <한성여중>의 과학교사로 20여년 전부터 다양한 장르의 국악을 배워 왔다. 초한가는 서도지방의 유명한 좌창으로 삼국지에 나오는 유비와 항우의 싸움 이야기가 중심이며 가락은 서도 지역의 치켜 떠는 요성(搖聲)이 일품인 소리다. 이렇게 ‘초한가(楚漢歌)’를 불러 대상을 받을 정도로 학교의 선생님이 국악에 심취하게 되면 학교의 문화는 자연스럽게 바뀌어 간. 그가 근무하고 있는 한성여중에서는 올해 가야금병창 동아리를 하나 더 만들었다고 한다. 국악 전공의 예술강사와 일반 교사가 협업하면 쉽게 동아리 활동이 확대됨에도, 학교 현장은 동아리가 점차 줄어들고 있다. 국악동아리 활동을 통해 유대관계가 형성되면서 정체성에 대한 만족감을 얻을 수 있게 되는데도 말이다. 그가 가끔 들려준다는 이야기 한 토막이다. “우리 민족이 다른 민족에 견줘 우월한 분야가 하나둘이 아니겠지만, 저는 <노래>도 그 가운데 하나가 아닐까 합니다. 세계에서 노래를 가장 사랑하고, 또한 잘하는 민족으로 알려져 있는데, 무엇보다도 BTS가 이를