[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 문화재청은 지난 7월 15일 한국문화재재단이 조사 중인 경주 ‘탑동유적’ 현장에서 지금까지 확인된 삼국시대 사람뼈 가운데 키가 180cm인 남성 뼈가 확인되었다고 밝혔습니다. 이는 지금까지 삼국시대 무덤에서 조사된 남성 사람뼈의 평균 키 165cm를 훨씬 넘는 것으로, 현재까지 확인된 삼국시대 피장자 가운데 가장 큰 것입니다. 보존상태 역시 거의 완벽하다고 합니다. 그뿐만 아니라 조사 현장에서 긴급히 이루어진 형질인류학적 조사를 통해, 해당 피장자가 척추 변형 곧 비정상적으로 척주가 활처럼 굽었음이 확인되어 눈길을 끕니다. 앞으로 정밀한 고고학적 조사와 병리학적 연구를 통해 피장자가 당시 어떠한 육체적 일을 하였는지와 직업군을 추정해 볼 수 있을 것으로 기대됩니다. 국립경주문화재연구소는 탑동 유적 발굴조사 과정에서부터 전문 연구자를 통한 정밀한 사람뼈 노출과 기록, 수습ㆍ분석을 지원하고 있으며, 앞으로 사람뼈를 통한 형질인류학적ㆍ병리학적 연구를 계획 중입니다. 따라서 신라인의 생활ㆍ환경과 장례풍습을 밝혀내고, 나아가 얼굴 복원을 통한 신라 남성의 얼굴을 찾아낼 것으로 기대합니다. 오래된 사람뼈는 과거를 살았던 사람

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 요즘 우리는 열대야와 된더위로 고생하고 있습니다. 그래서 이 여름철 우리는 시원한 냉면을 즐겨 먹게 되지요. 대표적인 냉면에는 메밀가루로 면을 뽑고, 동치미국물로 육수를 한 평양냉면과 메밀 대신 감자로 면을 뽑고 가자미 회를 넣어 비벼 먹는 함흥냉면도 있습니다. 그럼 조선시대 궁궐의 여름철에도 냉면을 먹었을까요? 조선조 정조의 어머니였던 혜경궁 홍씨의 회갑연을 기록한 《원행을묘정리의궤(園幸乙卯整理儀軌)》에 보면 “골동면”이란 국수가 나옵니다. 골동면(骨董麵)은 궁중에서 먹었던 음식으로 메밀국수에 쇠고기, 돼지고기, 배, 버섯, 밤, 채소 같은 여러 가지 재료를 넣어 간장 양념에 비벼 먹었던 것입니다. 원래 골동(骨董)은 “오래되었거나 희귀한 옛날의 기구나 예술품”을 말합니다. 또 다른 뜻으로는 “여러 가지 자질구레한 것이 한데 섞인 것”을 말하기도 하는데 골동면에서의 “골동”은 바로 이 뜻을 가리키는 것으로 결국 비빔국수를 말하는 것입니다. 비빔밥의 또 다른 이름이 골동반인 것 역시 같은 까닭입니다. 골동면은 조선 후기 연중행사와 풍속을 설명한 《동국세시기》와 조선 말기에 나온 요리책 《시의전서(是議全書)》에도 나

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 지금으로부터 114년 전 오늘(7월 14일) 네덜란드 헤이그에서는 이준 열사가 순국했습니다. 이준 열사는 이상설, 이위종 선생과 함께 고종의 밀서를 받고 네덜란드 헤이그에서 열리는 제2회 만국평화회의에 가게 됩니다. 세분은 만국평화회의 의장에게 고종의 친서와 신임장을 전하고 공식적인 한국대표로서 회의 참석을 요청했으나 한국은 이미 일본의 보호국이므로 한 나라를 대표하여 참석할 자격이 없다 하여 거부되었습니다. 이에 세 특사는 일제의 침략을 폭로ㆍ규탄하고, 을사늑약이 무효임을 선언하는 공고사(控告詞)를 작성하여 각국 대표에게 보내는 한편, 언론기관을 통하여 국제여론을 불러일으켰지요. 그러나 열강의 냉담한 반응으로 회의 참석의 길이 막히자 이에 통분을 이기지 못하고 그곳에서 인중 열사는 순국(殉國)에 이르렀으며, 주검은 헤이그의 공동묘지에 묻혔습니다. 이준 열사는 이전 1904년에는 친일단체 일진회(一進會)에 대항하여 공진회(共進會)가 조직되자, 회장을 맡아 반일투쟁을 주도하다가 황해도 철도(鐵島)에 6달 동안 유배당했지요. 또 1905년 11월 일제가 강압으로 을사늑약을 체결하자 을사늑약의 폐기를 요구하는 ‘지부상소

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 지난 6월 23일 문화재청은 ‘구례 화엄사 목조비로자나불삼신불좌상’을 국보 제336호로 지정했습니다. 국보 ‘구례 화엄사 목조비로자나삼신불좌상(木造毘盧遮那三身佛坐像)’은 현존하는 우리나라 불교조각 가운데 ‘삼신불(三身佛)’로 구성된 유일한 작품으로 조선시대 불교사상과 미술사 연구의 중요한 사례로 평가받아 왔습니다. 화엄사 대웅전에 모신 3구의 좌상은 1635년(인조 13년) 당대 유명한 조각승인 청헌(淸軒 또는 淸憲)과 응원(應元), 인균(印均)을 비롯해 이들의 제자들이 만든 17세기의 대표적인 불교조각입니다. 모두 3미터가 넘는 초대형 불상이라 보는 이로 하여금 압도적인 느낌을 줍니다. 특히, 삼신불의 복장유물 등 관련 기록이 최근 발견되었으며, 이 기록을 통해 임진왜란 때 불탄 화엄사를 재건하면서(1630∼1636), 대웅전에 모신 삼신불을 제작한 시기(1634∼1635년)와 과정, 후원자, 참여자들의 실체가 더욱 명확하게 밝혀졌습니다. 삼신불좌상은 화려한 연꽃을 갖춘 대좌(臺座, 부처의 앉는 자리)와 팔각형 목조대좌에 다리를 서로 꼰 결가부좌(結跏趺坐) 자세로 앉아 있지요. 참고로 ‘삼신불’이란 그 몸이 법계

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “연호(年號)”란 임금이 즉위한 해에 붙이던 이름이며, 해의 차례를 나타내려고 붙이는 이름을 말합니다. 지금 우리나라에서는 예수가 태어난 해를 원년으로 하는 “서기(西紀)”를 쓰고 있지요. 그런데 서기 이전에는 “정삭(正朔)” 곧 중국의 달력을 사용하여 중국의 연호를 같이 썼습니다. 신라는 물론 고려 대부분과 조선에서도 중국의 연호를 썼는데 자주적인 생각이 강하던 때는 독자적인 연호를 쓰기도 했지요. 특히 강성한 나라를 세워 넓은 나라땅을 가졌던 고구려 광개토대왕은 즉위한 391년부터 “영락(永樂)”이란 연호를 써서 문헌상 최초의 독자적인 연호로 기록됩니다. 나라를 세워 멸망할 때까지 내내 독자적인 연호를 쓴 것은 발해가 유일하며, 신라는 진흥왕ㆍ진평왕ㆍ선덕여왕ㆍ진덕여왕 때, 고려는 태조 왕건 이후 4대 광종까지만 독자적인 연호를 썼습니다. 조선왕조는 처음부터 명(明)나라의 제후국이라 하여 독자적인 연호를 쓰지 않다가 1895년 고종이 대한제국을 선포하고, 독자적인 연호 “건양(建陽)”과 “광무(光武)”를 썼는데 이마저도 1910년 일제에 나라를 빼앗기면서 독자적인 연호는 사라지고 일제강점기 동안 일제의 연호를 쓰

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 충남 공주시 계룡면 신원사에 가면 보물 제1293호 ‘공주 계룡산 중악단(中嶽壇)’이 있는데 중악단은 나라에서 계룡산신에게 제사 지내기 위해 마련한 조선시대의 건축물입니다. 계룡산은 예로부터 신령스러운 산으로 여겨져 왔으며, 신라 때 5 큰산(오악-五嶽)의 하나로 제사를 지냈는데 조선시대에는 북쪽의 묘향산을 상악(上嶽)으로, 남쪽의 지리산을 하악(下嶽)으로, 중앙의 계룡산을 중악(中嶽)으로 하여 단을 모시고 산신에게 제사를 지냈습니다. 무학대사의 꿈에 산신이 나타났다는 말을 듣고 태조 3년(1394)에 처음 제사를 지냈다고 전하며, 효종 2년(1651)에 제단이 폐지되었지요. 그 뒤 고종 16년(1879)에 명성황후의 명으로 다시 짓고 중악단이라 하였습니다. 언덕에 동북ㆍ서남을 중심축으로 하여 대문간채, 중문간채, 중악단을 일직선상에 대칭으로 배치하고 둘레에는 담장을 둘렀지요. 중악단의 현판은 조선 후기 문신 이중하(1846∼1917)가 쓴 것이라고 합니다. 내부 중앙 뒤쪽에 단을 마련하고, 단 위에 나무상자를 설치하여 그 안에 계룡산신의 신위와 영정을 모셔 두었지요. 1.5m의 높은 돌기단 위에 앞면 3칸ㆍ옆면

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “찹쌀로 밥을 짓고 미역으로 국을 끓였다 / 질그릇에 나물반찬을 담았으니 / 비록 박하지만 정성이 어려 있다 / 늙으신 어머니는 신(神)에게 절을 올려 기원하기를 / 아들의 수(壽)가 7~80살을 살게 해달라고 하였다(줄임) / 옛날 작은 몸으로 땅에 떨어졌을 때를 생각하면 / 빙설(氷雪)보다 맑고 구슬보다 밝았었다 / 잡으면 꺼질까 불면 날아갈까 하시며 / 보자기 속에 아이 키우던 그 정이 가련도 하다 / 해마다 운명(運命)과 관상(觀相)을 들먹이며 / 평탄하게 살다가 공명(功名)을 이룬다고 하였다.” 이는 한말의 학자이자 사상가인 해학 이기(李沂, 1848~1909)의 문집인 《해학유서(海鶴遺書)》에 나오는 시입니다. 여기서 해학 선생은 어머니가 자신을 보자기에 싸서 길렀다고 말하는데 오늘날의 흔해 빠진 나일론 보자기에 익숙한 우리에게는 잘 이해가 가지 않는 이야기일 것입니다. 그러나 조선 시대의 보자기 쓰임새는 매우 다양하여 혼례 때의 청홍 보자기를 비롯하여 오대산 사고(史庫)의 책궤를 싸던 보자기까지 참으로 다양합니다. 세종 11년(1429)에는 내섬시(內贍寺, 여러 궁(宮)에 올리는 음식물, 포목(布木)

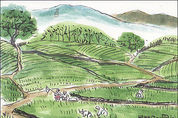

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 24절기 가운데 열한째인 ‘소서(小暑)’입니다. 소서라는 말은 작은 더위를 뜻하지만 실은 더위가 본격적으로 시작되는 때인데다 장마철과 겹쳐서 습도가 높아 불쾌지수가 높아지는 때입니다. 소서 무렵에는 논의 모가 뿌리를 내리기 시작하는 시기로, 김을 매거나 피사리를 해 주고 논둑과 밭두렁의 풀을 베어 퇴비를 장만하기도 하지요. 이때에는 호박과 각종 푸성귀가 나오기에 다양한 음식이 입맛을 돋우는데, 특히 국수나 수제비 등 밀가루 음식이 구미를 당깁니다. 또 민어는 한창 기름이 오를 때여서 민어고추장국은 매운맛과 함께 달콤한 맛이 나 첫 여름의 입맛을 상큼하게 돋우어줍니다. 그 밖에 민어로 요리한 조림ㆍ구이ㆍ찜ㆍ회를 비롯해 민어포 등의 먹거리도 인기 있지요. 요즈음은 농약을 치면서 농사를 지어 예전처럼 피사리하는 모습은 보기 어렵지만, 여전히 예전 방식대로 김매기를 하는 농부들은 허리가 휘고 땀범벅으로 온몸이 파김치가 되기도 합니다. 이때 솔개그늘은 농부들에게 참 고마운 존재이지요. 솔개그늘이란 날아가는 솔개가 드리운 그늘만큼 작은 그늘을 말합니다. 뙤약볕에서 논바닥을 헤매며 김을 매는 농부들에겐 비록 작은 솔개그

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 1907년 고종황제가 네덜란드의 헤이그에서 열린 만국평화회의에 밀사를 파견하여 을사조약과 일제 침략의 부당성을 폭로하고 호소한 직후인 그해 7월 6일 매국노 가운데 이완용과 쌍벽을 이루는 송병준은 고종에게 양위를 종용합니다. “헤이그 밀사 사건은 그 책임이 폐하에게 있습니다. 이제 폐하께서 친히 도쿄에 가서 일본의 천황에게 사죄하든지, 그렇지 않으면 하세가와 주둔군 사령관을 대한문 앞에 맞아 면박(面縛, 양손을 등 뒤로 돌려 묶고 얼굴을 쳐들게 하여 사람에게 보임)의 예를 하십시오.”라고 협박했습니다. 고종은 송병준에게 “경은 누구의 신하이냐”라고 책망했지만 이후 이완용과 송병준이 날마다 고종에게 독촉했고, 송병준이 만든 친일단체 일진회가 나서서 온 나라에서 유세한 것은 물론 궁 밖에선 ‘촛불시위’까지 벌였지요. 고종황제는 일본과 대한제국 대신들의 압력을 견디지 못해 7월 19일 새벽 3시에 “이제 군국의 대사를 황태자로 하여금 대리케 한다.”라는 조칙을 내리기에 이릅니다. <대한매일신문>은 그해 7월 23일 논설에서 ”한국의 내각대신이 일제히 궁에 들어가 황제의 뜻에 반하여 (폐위를) 강박”했다면서 “

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 여기 단원 김홍도의 그림 ‘씨름도’가 있습니다. 두 사람 가운데 오른쪽 사람은 입을 꽉 깨물었으며, 광대뼈가 툭 튀어나왔고 두 다리를 떠억 버티고 선 모양새를 보면 이번엔 이기겠다는 단단한 각오를 보여주고 있습니다. 반면에 왼쪽에 번쩍 들린 사람의 표정을 보면 눈을 똥그랗게 뜨고, 양미간 사이엔 깊은 주름이 잡혀 있으며, 눈빛은 쩔쩔매는 듯 너무나 처절합니다. 더구나 한쪽 다리는 번쩍 들려있어서 이 사람이 분명히 질 것이라고 우리는 짐작을 해볼 수 있습니다. 그런데 이 그림에서 왼쪽 사람이 넘어진다면 과연 어느 쪽으로 넘어질까요? 자세히 보면 왼쪽 사람들은 느긋하게 구경을 하고 있는데, 반해 오른쪽 아래 구경꾼들은 몸을 뒤로 젖힌 것은 물론 뒤로 손을 짚은 채 당황하는 표정을 짓고 있지요. 그래서 왼쪽 씨름꾼은 당연히 이쪽으로 넘어질 것이란 짐작을 해볼 수 있습니다. 여기서 잘못 그려진 부분이 한 군데 있는데 뒤로 몸을 젖힌 구경꾼의 손을 반대로 그려놓았는데 참 어색합니다. 천하의 단원이 이런 실수를 했을까요? 아니면 재미있으라고 의도적으로 그렇게 그린 것일까요? 타임머신 타고 옛날로 돌아가서 단원에게 물어볼 수도