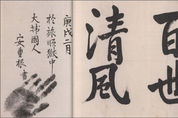

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 중복을 지나니 이제 올 더위도 막바지로 접어든다. 다시 엄청 더운 날씨, 이런 상태는 찌는 더위인지 찌는 듯한 더위인지, 어느 표현이 더 정확한지 잘 모를 정도로 덥기는 덥다. 요사이 선풍기다 에어컨이 있으니 몸은 시원해질 수 있지만(우리 집은 아직 에어컨을 안 켰다. 그 비싼 에어컨 사 놓고 왜 안 쓰는지 이것도 고집의 하나겠지) 정신이 문제다. 더위에 탁 지쳐 아무 생각도 하기 싫다. 이럴 때 머리까지 식혀줄 시원한 바람은 없을까? 지난 초여름 다녀간 경북 예천 봉양면 삼강리 마을의 한 집에 걸린 글씨가 생각났다. 이름하여 ‘백세청풍(百世淸風)’이다. 삼강마을은 이름에서 보듯 낙동강과 내성천, 금천의 세 물길이 만나는 곳, 이곳은 문경 새재와 예천 안동의 내륙지방, 그리고 상주로 이어지는 낙동강 유역사람과 물자들이 교차하는 곳이다. 이곳 나루에 주막마을이 조성돼 관광객들이 찾고 있거니와 거기서 멀지 않은 곳에 있는 마을에 임진왜란 직후 정승을 지낸 약포(藥圃) 정탁(1526~1605)의 셋째 아들 청풍자(淸風子) 정윤목(1571∼1629)이 세운 삼강강당이 있다. 청풍자는 나이 19살 때 중국 사신으로 가는 아버지를 따라

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 7월 한더위 불덩이 같은 해가 하늘에 덩그러니 걸렸고, 바람도 구름도 없었다. 이런 뙤약볕에 앞뒤 뜰이 마치 커다란 풍로처럼 달아오르는데 새 한 마리도 감히 얼씬하지 못한다. 온몸에 흐르는 땀이 이쪽저쪽으로 개울을 이루듯 하니 밥상을 앞에다 놓고도 먹을 엄두를 내지 못한다. 댓자리를 깔고 땅바닥에 풀썩 눕고 싶었지만, 촉촉한 바닥도 기름처럼 끈적였다. 게다가 파리가 덤벼들어 목에도 윙윙, 코끝에도 윙윙, 쫓아도 쫓아도 좀처럼 도망가지 않았다. 정말 어찌할 바를 몰라 쩔쩔매는데, 갑자기 하늘로부터 시커먼 수레바퀴들이 굴러오는 듯, 아니면 수백만 개의 북이 한꺼번에 울리듯 우르꽝꽝 천둥이 울리며 소나기가 내리퍼부었다. 처마 끝의 낙수는 폭포보다 요란했다. 땀이 걷히고 습기가 가시고 파리떼가 자취를 감추자 숟갈을 들었으니 이 또한 즐거움이 아닌가. 요즈음 우리 농촌의 무더위를 여실하게 그려낸 것 같은 이 문장은 명나라가 망하고 청나라가 일어나는 이른바 명말청초(明末淸初)를 살았던 중국의 지식인 김성탄(金聖嘆)이 쓴 글이다. 다른 게 있다면 목에도 윙윙, 코에도 윙윙하는 파리가 좀 많다는 정도이지만, 농촌의 한여름은 이렇게 사람을

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 비가 온다는 것은, 우산을 들고 있지 않은 사람에게는 가는 길을 멈추게 하는 힘이 있다. 며칠 전 구파발역 쪽 병원에 내려갔다가 구파발천 옆길을 따라 올라오는데 예보에 없는 비가 뚝뚝 떨어지기 시작하더니 제법 굵은 빗줄기로 바뀌어 내리기 시작한다. 우산이 없으니 우선 길 중간에 설치된 휴게시설의 한 의자에 앉아 비를 피하며 쉬다가 문득 뒤를 보니 의자 뒤편에 시가 하나 판에 새겨져 있는데 자세히 보니 윤동주 시인의 <새로운 길>이란 시이다. 내를 건너서 숲으로 고개를 넘어서 마을로 어제도 가고 오늘도 갈 나의 길 새로운 길 민들레가 피고 까치가 날고 아가씨가 지나고 바람이 일고 나의 길은 언제나 새로운 길 오늘도 내일도 길 내를 건너서 숲으로 고개를 넘어서 마을로 윤동주 하면 대충 '별을 헤는 밤'이라던가 '서시(序詩)'를 접해 온 우리에게 "아이구. 윤동주에게 이런 시가 있었나?" 하며 그의 시를 다시 보게 한다. 만주 용정에서 태어난 윤동주가 서울 연희전문을 다니면서 시를 많이 썼고, 이 시도 그때 써서 교지인 문우(文友)에 발표한 것이라는데, 청년 윤동주가 이런 소년 같은 감수성으로 새로운 길을 가고

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 사람은 망각의 동물이다. 아무리 중요하고 의미 있는 일이라도 금방 잊어버린다. 국수 한 그릇에 담긴 이야기도 그런 것 같다. 새 대통령이 취임한 뒤 얼마 되지 않아 집무실 근처에 있던 한 국수집에 들른 일이 있었다. 언론들은 곧 이 국수집이 10년 만에 한 번씩 언론에 주목을 받은 사실을 소환해내었다. 1998년 겨울 이른 오전, 초라한 옷차림의 한 40대 남성이 서울 삼각지에 있는 국숫집에 들어왔다. 가게 주인 배 할머니는 한눈에 그가 노숙자임을 알아차렸지만, 말없이 당시 2,000원 하던 온국수 한 그릇을 말아줬다. 그가 허겁지겁 그릇을 비우자 다시 한 그릇을 더 줬다. 식사를 마친 남성은 '냉수 한 그릇 떠달라'고 했고, 배 할머니가 물을 떠 오기 전 달아났다. 그러자 배 할머니는 가게를 나와 앞만 보고 뛰는 그의 뒷모습에 대고 외쳤다. 그리고 또 말해주었다. "뛰지 말어. 넘어져 다칠라!" “배고프면 담에 또 와!” 물론 이 이야기는 아무도 기억하지 못하고 묻혀질 뻔했었다. 그러다가 10년쯤 지난 뒤에 한 방송사에 제보편지가 왔다. 국수를 먹고 달아난 남성은 남미에 이민 가서 살고 있었는데 10년 뒤에 마침 이 국숫

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 민족의 비극인 6.25 발발 72주년을 맞은 지난주 토요일 아침 우리 시대의 어른으로 존경받던 조순 씨를 멀리 보내드렸다. 이제 ‘앞으로는 포청천, 혹은 무라야마 전 일본 총리의 휘날리는 흰 눈썹과, 묵직하면서도 부드러운 강릉 말씨의 고인 육성을 더는 들을 수가 없겠구나’ 하는 생각이 들었다. 그날 아침 일찍 집 주위의 둘레길 산책에 나선 필자는 그제 내린 비로 골짜기를 콸콸 소리 내며 흘러내려 가는 물에 고인과 얽힌 이런저런 인연을 실어 보내며 고인의 영면을 기원했다. “6월 25일 오전 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 고 조순 전 경제부총리의 발인식이 엄수되었다. 한국 경제학계 '거목'으로 불리는 조 전 총리는 지난 1988년 노태우 정부 당시 경제부총리 겸 경제기획원 장관에 취임했으며, 경제부총리 자리에서 물러난 뒤에는 한국은행 총재를 역임했다.” 그날 아침 뉴스는 요약하면 이런 식으로 나왔다. 물론 그 전에 이미 고인의 생애와 많은 업적에 대해서는 보도가 되었고, 고인의 일생은 한 마디로 다 설명할 수 없을 정도로 화려했다. 그러나 필자에게 조순 씨는 경제학자로서보다는 시멘트로 뒤덮여 있던 여의도광장을 갈아엎고

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 5월이 나무와 풀, 꽃들이 모두 새잎을 내고 꽃을 피워 우리를 행복하게 해주었다면, 6월로 접어들면 그러한 분위기가 조금 바뀐다. 봄의 환희가 잦아들 때도 되어가고 있다고 하겠지만, 그것보다도 6일의 현충일이 있고 25일에는 민족의 비극 6.25 전쟁이 일어난 날이 있는 달이기에 아무래도 북쪽이 일으킨 침략전쟁으로 피를 흘리며 죽어간 당시 우리의 젊은 군인들과 무고한 민간인들, 거기에 이 전쟁에 참가해 죽어간 외국의 젊은이들 생각까지 하게 되면서 더는 아무 생각 없이 계절에 취해 흥겨운 날을 보내기는 그리 쉽지 않다. 지난달 대통령이 새로 취임하는 날은 더욱 감회가 새로웠다고 하겠다. 이날 새 대통령의 참배를 비추기 위해 국립 현충원 상공에 뜬 드론을 통해서 현충원의 전경을 보게 된 것인데, 평소 땅에서 먼저 가신 영령들 묘비에 꽃을 올리고 추모하는 광경만을 보다가 전경을 보며 저렇게 넓은 땅에 온통 이 나라를 지키기 위해 목숨을 바친 분들이 저리도 많이 누워계시는가? 하고 생각하니 새삼 전쟁의 비극과 순국의 의미가 무겁게 다가오는 것이었다. 저기에 묻힌 분들 모두에게 아버지 어머니와 누이 등 가족이 있었을 것이고 그들은 가

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 장자(莊子)가 길을 가다가 물이 말라버린 연못을 지나게 되었다. 메마른 연못 바닥에는 물을 잃은 물고기들이 퍼덕거리며 숨을 헐떡이고 있었다. 그 모습을 지켜보던 장자는 문득 놀라운 사실을 발견했다. 아마도 물이 빠지는 연못에 있다가 같이 곤경에 처한 것인데 물고기들이 죽어가는 와중에도 입으로 거품을 내뿜어 서로의 피부를 촉촉이 적셔주며 그때까지 살아있었다는 것이다. 여기에서 ‘상유이말(相濡以沫)’이란 말이 나왔다. (濡유=적시다. 沫말= 물방울, 거품) 죽음에 이를 어려운 상황에서도 먼저 남을 생각하고 있는 힘을 다해서 그를 위한다는 뜻이다. 줄여서 濡沫(유말)이라고도 한다. 《장자莊子》 대종사(大宗師) 편에 나오는 이야기다. 「어부가」라는 시조로 잘 알려진 중종 때의 문신 농암 이현보(李賢輔 1467~1555)]는 조선조의 수많은 문신(文臣) 가운데 가장 성공적인 삶을 산 분으로 유명한데, 고향 안동 낙동강 가 분천(汾川)에 내려와 살면서, 관직이라는 것이 늘 사람들의 기를 빼앗고 결국엔 삶까지 뺏어가는 것이 장자가 말한 물고기 신세와 다를 것이 없다는 생각에 이를 분어행(盆魚行)이라는 자유시로 그 심회를 펴낸다. 어항

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 계절이 봄을 지나 초여름으로 접어든 요즈음에 우리의 산하는 푸르기 그지없다. 온갖 봄꽃을 피워 사람들의 눈과 코, 그리고 마음까지 상쾌해진 지 언제인지 모를 정도로 나뭇잎은 갈수록 짙어져 저마다 생명력을 뽐낸다. 나무 사이 숲에 사는 동물들도 생명의 기운이 다시 살아난 기쁨을 신나게 노래하고 있다. 필자가 매일 가는 집 뒤의 북한산 둘레길도 예외일 수 없고, 어떤 면에서는 다른 숲의 모범이라고 할 정도로 수풀이 우거지고 뻐꾸기와 찌르레기, 까치와 까마귀, 그리고 가슴의 체증을 내려주는 딱따구리의 부리가 내는 연발총 소리가 녹음 사이에서 들여오고 있어 산책길은 그야말로 눈과 귀와 마음의 복을 잔뜩 누리게 하는 원천이다. 지난가을 길가 비탈에 비스듬히 엎어져 있던 작은 석물이 동네에 사시는 분에 의해 문인석으로 벌떡 일어나서 둘레길을 도는 사람들에게 밝은 미소를 늘 보여주고 있다는 소식을 전한 바 있는데, 그 문인석도 이 둘레길 8구간의 명물로서 점차 사람들의 사랑을 받고 있다. 일반 문인석에서는 거의 볼 수 없는 밝고 천진스러운 미소가 이 돌을 다듬은 우리 어느 선조의 마음처럼, 밝고 포근한 민초들의 마음을 잘 드러내 주었기

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 지난 주말 광화문에서 명동 쪽으로 사람을 만나러 가기 위해 서울시청 앞을 가로질러 광장 쪽으로 가는데 사람들이 왔다 갔다 하는 모습이 보인다. 그런데 보통 때 이정도 사람이면 뭔가 확성기에 소리가 크게 들릴 텐데 무척 조용하다. 광장에는 사람들이 여기저기 뭔가에 비스듬히 기대어 있고, 등 뒤쪽으로는 대부분 양산을 쓰고 있다. 비스듬히 누워있는 이들, 가까이 가 보니 아빠 엄마와 같이 있는 자녀들이 책을 들고 보고 있고 혹은 혼자서 책을 보는 젊은이들도 꽤 있다. 바닥에 깔고 있는 것은 쿠션 겸 의자로 쓸 수 있는 간이의자라고나 할까, 잔디가 말끔하게 입혀진 광장 바닥 위로 이렇게 붉은색, 주황색, 노란색, 자주색 우산과 쿠션이 멋진 그림을 이루고 있었다. 둘러보니 저쪽에 안내판이 있다. 이것이 서울시에서 주최하는 '책 읽는 서울광장'이란 행사의 하나로 주말, 곧 금요일과 토요일 이틀만 열리는 '열린 도서관' 행사임을 알겠다, 서울도서관과 함께 광장을 야외 도서관으로 꾸며 시민들이 광장에서 자유롭게 책을 읽을 수 있도록 한 것이란다. 편안하게 책을 볼 수 있도록 쿠션 겸 좌석을 빌려주고 양산도 빌려준다. 광장 아무 데나 자리를

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] “당신 불교도입니까?” 이런 질문은 다소 좀 그렇고, “당신도 불자지요?” 이렇게 물으면 “네 그렇습니다만”이라고는 답할 수 있겠다. 우리나라에서 무슨 교도니 아니니 하고 상대방에게 물어보는 것 자체가 거북스러운 것은, “무슨 무슨 교도”라는 말에 굳이 종교를 구분하고 누구의 신앙이니 아니니 하고 따지려는 생각이 깔려있다는 느낌 때문이리라. 그저 신앙이라는 말, 믿음이라는 말도 그렇지만, 종교라는 것은, 불교건 기독교건(개신교이건 카톨릭이건), 그저 죽자 살자 매달리는 무슨 이념이 아니라, 있는 듯 없는 듯하면서도 마음에 평안을 주는 그런 역할을 하는, 일상의 공기, 혹은 목이 마를 때의 시원한 물이 아닐까? 그런 마음으로 종교마다 축일이나 기념일이 되면 그 종교의 영역으로 들어가게 되고 거기서 그러한 평안을 받게 되는 것이리라. 이달 5월에는 8일이 부처님 오신 날이고 또 부모의 은혜를 생각하는 날이었다. 이렇게 딱 겹친 것은, 지금까지 몇십 년 삶을 살아오면서 처음 만난 것 같다. 그것이 뭐 특별한 의미가 있어서라기보다도, 그만큼 드문 일이었다고 하겠는데, 부모님 은혜를 생각하는 일과는 별도로 그즈음에 나는 우연히 경기도