[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 판소리 동편제 명창, 송흥록과 대구 감영(監營) 소속 명기(名妓) 맹렬(猛烈)과의 사랑 이야기를 소개하였다. 맹렬은 송흥록의 소리를 듣고, 후원자 겸 연인 관계가 되어 동거하게 되었으나 자존심이 강한 두 남녀는 자주 다투고, 헤어지는 상황을 연출했다는 이야기,《조선창극사》에는 “맹렬이 떠난다는 소리에 송흥록은 슬프고, 외롭고, 애달프고, 사랑스러우나 미운 감정을 여지없이 발로하게 되었고, 이때 문밖에서 듣던 맹렬도 동감의 정을 이기지 못했으며 이것이 그 유명한 자탄가(自歎歌)로 진양조의 완성을 이루게 되었다”라는 이야기를 소개하였다. 《조선창극사》라는 책은 일제의 폭거가 마지막 기승을 부리던 1940년, 1월, 조선일보 출판부에서 펴냈으며 저자는 정노식이다. 이 자료를 펴내기 2년 전인 1938년에 저자는 《조광》에 「조선광대의 사(史)적 발달과 그 가치」라는 글을 발표하였는데, 그 내용을 보완하고 증보하여 1940년, 조선일보에서 2년 전인 1938년에라는 이름으로 책을 펴냈다고 한다. 이 책의 간기(刊記 판권지)에는 저작 겸 발행자가 방응모(方應謨)로 되어 있는데, 이는 아마도 발행인을 저자로 기록하는 관

[우리문화신문=이윤옥 기자] “예전(1919~1923)에 이 강이 범람하곤 하여 치수 작업을 할 때 한국인 특히 제주도 출신이 많이 건너왔지요. 코리아타운과 츠루하시 일대에 정착한 분들 가운데 제주도 출신이 많은 이유는 그 때문입니다. 이 일대는 백제강(현재 이름은 히라노강)이 흐르던 곳으로 이곳에 놓았던 다리가 일본에서 가장 오래된 다리였다고 일본 사서인 《일본서기(日本書紀)》 닌토쿠천황(仁德天皇)조에 나와 있으며 지금은 폐교(廢橋, 1940년) 상태로 ‘츠루노하시(鶴橋)터’라는 기념비가 세워져 있습니다.” 이는 지난 4월 13일, 오사카 코리아타운 일대를 둘러보고 그 들머리에 있는 ‘오사카 코리아타운의 왕인박사노래비를 찾아서’ 기사를 쓴 뒤, 다음 날인 14일에 찾은 ‘츠루노하시(鶴橋)터’를 안내한 재일 작가 김길호 선생이 들려준 이야기다. 일본의 정사(正史)인 《일본서기》의 완성 시기가 서기 720년인데 당시 오사카 츠루하시 일대를 흐르는 강의 이름이 백제강(百濟江, 구다라가와)이었다는 것은 이 일대에 고대 백제인들이 많이 정착했다는 사실을 말해준다. 이를 입증하듯, “고대에 이 주변은 조선반도에서 건너온 선진적인 사람들이 살고 있었으며 백제군 소속이었

[우리문화신문=이윤옥 기자] "작업 중 다이너마이트 불발탄이 폭발하여 눈앞에서 죽은 사람만도 10여 명이나 있었다. 그들은 손발이 갈가리 찢겨 나갔고, 바윗돌이 가슴을 덮쳐 그 자리에서 죽었다. 그래서 사체의 행방은 잘 모른다. 강제징용자들은 질병으로 죽은 사람도 있었지만 대부분 부상으로 죽었다. 터널 공사 중 나온 돌덩어리를 나르는 짐차에서 떨어지거나 터널 받침목을 제대로 설치 안 해서 죽어 나가는 사람도 많았다. 공사장에서 죽은 사람을 끌고 나가는 것을 수백 번 이상 목격했다. - 나가노 히라오카댐(長野平岡) 강제연행노동자 김창희 증언, 경북 월성 출신, 160쪽 - “내가 일본에 연행된 것은 1944년 2월의 일로, 당시 누나는 시집을 갔고, 큰형은 사망했고, 셋째 형은 만주로 갔다. 고향에는 어머니와 둘째 형과 내가 농사를 짓고 살았다. 내 나이 23살 때다. 어느 날 잔디를 깎고 돌아왔는데 구장이 찾아와 하는 말이 ‘이 집에는 일하는 사람이 두 명 있으니까 한 명은 2년 동안 일본에 가서 일하고 와야 한다.’라며 통달(通達, 소집통지서)을 들이댔다. 당시 이러한 통지서를 거부할 수는 없었으며 도망을 쳐야 한다는 생각은 더더욱 할 수 없는 상황이었다.

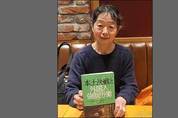

[우리문화신문=이윤옥 기자] “먼 곳에서 오시느라 수고하셨습니다. 마침 오늘(4월 12일) 아사히신문(朝日新聞) 1면에 《정본 한국어강좌(定本 韓玉語講座)》 책이 소개되었습니다. 바로 이 책입니다. 표지도 더 산뜻해졌고 특히 노마 히데키(野間秀樹) 교수의 해설 부분이 들어 있어 더욱 뜻깊습니다.” 이는 지난 4월 12일(금) 낮 2시, 효고현 다카라츠카시(兵庫縣 宝塚市)에 살고 있는 김예곤(金禮坤, 91) 선생을 찾아갔을 때 선생께서 기자에게 건넨 첫 인사말이다. 아파트 거실 너머는 탁 트인 시가지와 타카라즈카 가극단이 한눈에 들어오고 시가지 너머에는 롯코산(六甲山)과 가부토야마(甲山)가 병풍처럼 아늑하게 펼쳐진 봄날 정경이 물씬 느껴지는 곳에서 김예곤 선생 부부는 기자를 기다리고 있었다. 거실 탁자 위에 앉자, 김예곤 선생은 아침 신문이라며 아사히신문 1면 하단에 소개된 《정본 한국어강좌》 책 부분을 보여주었다. 아사히신문은 신문 1면에 책을 소개하는 신문으로 유명한데 그 소개 한가운데 《정본 한국어강좌》가 자리하고 있었다. 거기에는 “1960년대 한국어 교육이 지금, 새롭게 되살아나고 있다. 문법 입문, 불멸의 금자탑, 한국어를 배우는 사람, 가르치는 사

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 판소리, 또는 산조(散調)음악에 쓰이는 장단형 가운데 가장 느린 형태가 <진양 장단>이라는 점을 이야기하였다, 또한 진양 1장단의 길이를 6박으로 볼 것인지, 6박×4장단으로 해서 24박으로 볼 것인지에 관한 이야기도 하였다. 이와 함께 <진양 장단>의 완성은 동편제(東便制)의 명창, 송흥록이 그의 매부(妹夫)인, 중고제(中古制) 명창, 김성옥으로부터 진양조를 처음 듣고, 그것을 여러 해 갈고 닦아 완성에 이르렀다고 하는 이야기가 전해 오는데, 그 일부를 소개하였다, 송흥록은 1780년대 태어나서 1800년대 중반까지 활동한 판소리 동편제의 중시조(始祖)로 알려진 대명창이다. 특히 그가 진양조를 완성했다는 기록은 1940년, 정노식의 《조선창극사》에 비치고 있는데, 구체적인 정황은 밝혀지지 않았지만, 여기에 등장하는 ‘맹렬’이라는 여인과 만나게 된 배경과 헤어짐 속에서 이루어졌던 이야기이다. 명창, 송흥록이 대구 감영에 소속되어 있는 명기(名妓)로 노래와 춤이 뛰어나다는 맹렬로부터 ‘미진한 부분이 있다’, ‘더 연습해야 한다(피를 더 쏟아야 한다) 등의 부정적인 평가, 곧 수긍하기 어려웠

[우리문화신문=오사카 이윤옥 기자] “이 지역은 이카이노(猪飼野)라고 불리어 고대로부터 일본과 조선반도의 사람들이 교류해 왔습니다. 약 1600년 전 미유키모리신사(御幸森神社)의 제신(祭神)인 닌토쿠왕(仁德天皇)의 즉위를 축하하여 백제(百濟)에서 도래한 왕인박사(王仁博士)가 ‘나니와즈노우타(오사카의 노래)’란 와카(和歌: 일본 시)를 보냈다고 전해지고 있습니다. 에도시대(江戶時代)에 일본과 조선의 선린·우호의 사절단인 조선통신사가 일본에 12회(오사카에는 11회) 왔습니다. 이 통신사의 방문을 축하하여 쓰시마번의 통역관인 운메이(雲明)가 고대 왕인박사가 쓴 ‘나니와즈(오사카)의 겨울이 지나고 봄이 되어 매화꽃이 피었습니다.’라고 지은 시를 한글로 써서 조선통신사에게 주었다고 합니다. 이 자료는 1994년 조선통신사 연구가 신기수(辛基秀)에 의해 효고현 다츠시의 구가(舊家) 야세가(八瀬家)에서 발견되었습니다. 일본과 한국·조선과의 우호·공생시대가 영원히 지속되기를 바라며 이 가비(歌碑)를 오사카 이카이노 땅에 건립합니다.” -2009년 (평성 21년) 10월 길일, 왕인박사 ‘나니와즈(오사카)의 노래’, 일본어·한글 노래비 건립위원회- 이는 오사카 츠루하시 코

[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] 세종은 일처리에 앞서 문제점을 조사하고 옛 문헌과 자료를 살피고, 여러 사람에게 물으며, 관계자와 토론하며 더 좋은 방안을 찾으려 했다. 답을 찾은 후에는 항식(恒式, 항상 따라야 하는 형식이나 정해진 법식)으로 법제화하고자 했다. 이런 과정에서 하고자 하는 일이 좋은 것인지 나쁜 것인지, 옳고 그른 것인지 널리 물었다. 여기 세종 4년에 한증소의 이익과 무익에 대해 논의한 예가 있다. 예조에 전지(傳旨)하기를, "병든 사람으로 한증소(汗蒸所)*에 와서 당초에 땀을 내면 병이 나으리라 하였던 것이, 그 탓으로 죽은 자가 흔히 있게 된다. 그것이 ‘좋은 것인지 나쁜 것인지를 널리 물어보아(廣問便否)’, 과연 이익이 없다면 폐지할 것이요, 만일 병에 이로움이 있다면, 잘 아는 의원을 보내어 매일 가서 보도록 하되, 환자가 오면 그의 병증세를 진단하여, 땀낼 병이면 땀을 내게 하고, 병이 심하고 기운이 약한 자는 그만두게 하라." 하였다. (《세종실록》 4/ 8/ 25) * 숯이나 도자기를 굽고 남은 가마 속 열기로 땀을 내 몸의 독소를 배출하던 곳 또 다른 예로 세종 17년 좌의정 최윤덕이 국경방비에 따른 군사시설정비, 무

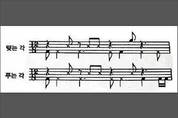

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 진양조와 중몰이의 장단형에 이어, 지난주에는 중중몰이, 자진몰이, 휘몰이 장단형들을 소개하였다. 각기 다른 4각(刻)이 1장단을 구성하고 있다는 점은 앞의 진양이나 중몰이와 같다는 점, <각>이라 함은 장단형을 가리키는 또 다른 이름인데, 판소리 장단에서는 큰 형태의 개념보다는 작은 단위, 정확하게 말해, 부분적인 장단형을 의미하는 단위로 쓰이고 있다고 이야기하였다. 이번 주는 진양 장단에는 6박형과 24박형, 두 종류가 쓰이고 있는데, 이와 관련된 이야기들을 이어가 보기로 한다. 이미 이야기했던 것처럼 진양 1장단을 6박으로 보는 전문가들이 있는가 하면, 한 장단을 24박으로 인식하는 쪽도 있다. 박의 수(數)가 중요한 것이 아니라, 각각의 장단형이 일정하게 반복하느냐 아니면, 각기 다른 형태로 짜여 있느냐 하는 점을 더더욱 중요하게 생각하기 때문이다. 글쓴이는 24박이 보다 설득력이 있다고 생각한다. 그 까닭은 작은 장단형(6박) 4개의 복합구성에서 제1각은 밀어주는 장단이어서 <미는 각>이라 부르고, 제2각은 달아 간다는 의미에서 <다는 각>, 제3각은 맺어 준다는 의미로 <맺

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 판소리에 쓰이는 여러 형태의 장단 가운데서 가장 느리게 짜인 <진양 장단>과 진양보다 조금 빠른 <중몰이 장단>에 관해 이야기하였다. 이번 주에는 중몰이 장단보다 더 빠른 중중몰이 장단형과 이보다 더더욱 빠르고 경쾌한 잦은몰이 장단, 그리고 더 빠르게 휘몰아치는 장단형에 관해 소개해 보도록 한다. 앞에서도 말했듯이 장단(長短)이란 “길고 짧은 시간의 조합”이라는 뜻이다. 판소리나 남도민요, 또는 민속 기악인 산조(散調) 음악의 경우, 가장 느린 형태는 진양 장단이다. 특히 산조음악의 경우, 느린 형태의 진양으로 시작해서 점차 빠른, 장단으로 몰아가는데, 그 빨라지는 느낌을 쉽게 느낄 수 있도록 각 장단의 명칭도 <중몰이>, <중중몰이>, <잦은몰이>, <휘몰이>, <닫몰이> 등, 00몰이, 00몰이로 그 변화를 짐작하게 만든다. 느린 형태의 <진양> 장단형과 중간 빠르기의 <중몰이> 장단형은 앞에서 악보로 살펴보았거니와 그 이후의 중중몰이 장단형, 잦은몰이 장단형, 그리고 휘몰이 장단형을 악보와 함께 소개해 보도록

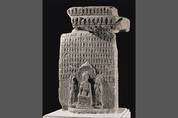

[우리문화신문=한성훈 기자] 비석 형태로 다듬은 돌에 불상과 상을 조성한 기록을 새긴 불비상(佛碑像)은 중국에서 북위시 때부터 당대(唐代)에 이르기까지 다양한 형태로 조성되었습니다. 특히 불비상에 새겨진 글자는 조성 시기와 발원(發願)한 사람, 조성 당시의 역사·사상적 배경까지 알 수 있어 학술 값어치가 큽니다. 우리나라는 중국과 달리 그 예가 매우 드문데, 통일신라 초기에 제작된 7구(軀)의 불비상이 동일 지역에서 발견되어 학계의 주목을 받으며 많은 연구가 진행되었습니다. 계유명삼존천불비상(癸酉銘三尊千佛碑像)은 그 가운데 규모가 가장 크고, 몸체[비신부(碑身部)]ㆍ받침돌[대석(臺石)]ㆍ지붕돌[옥개석(屋蓋石)]이 잘 남아있어 비상 형식의 전형을 보여줍니다. 백제 유민들이 발원하여 만든 불비상 1960년과 1961년에 충청남도 세종특별자치시[옛 연기군] 서광암(瑞光庵), 비암사(碑巖寺), 연화사(蓮花寺)와 인근 지역인 공주시 정안면에서 모두 7구의 비상이 확인되었습니다. 이 불비상들은 모두 흑회색 납석(蠟石) 계통의 돌을 사용하였고 조각 기법과 양식도 같아 같은 조각가 집단에 의해 제작됐을 것으로 봅니다. 이 가운데 4구의 비상에는 연대가 기록된 글씨가 새겨져