[우리문화신문=이달균 시인] 어쭈구리, 되잖은 소리 지밀나인 족보더냐 이 양반 근본 볼라치면 배다른 에미 여섯이요, 처첩 합이 열둘에다 낳은 자식은 잘 모르것고, 뱃일꾼이 스물에다 말 일꾼이 서른이니, 어떠냐? 근본타령 제쳐두고 과거행장 차리어라 <해설> 하긴, 말뚝이 근본, 양반 근본, 알고 보면 큰 차이도 없느니라. 특별한 근본이 어디 있던가? “지밀나인 족보”라니. 지밀(至密)나인이란 예전 궁중에서 임금과 왕비를 모시던 나인을 일컫는 말인데, 저잣거리 사람은 아니지만 그리 지체 높은 양반은 또 아니기에 근본 말하기엔 무척이나 어정쩡하다. 하지만 지밀은 경우에 따라서는 갑자기 천당에 오를 수 있는 사다리를 갖고 있기도 하다. 지밀은 임금과 왕비의 신변보호와 잠자리, 음식, 의복에 이르기까지의 모든 시중과 내전의 물품 관리를 담당하기에 궁녀 가운데 으뜸 자리에 있다. 임금과 가장 가까운 곳에 있기에 만약, 아주 만약에 임금과 하룻밤을 잘 기회가 생기면, 그날로 바로 후궁이 되니 이건 사다리가 아니라 천국으로 가는 엘리베이터를 탄 것이나 마찬가지가 아니겠는가. 말뚝이 니놈 근본이 어려우면 나 역시 어렵지 않겠느냐. 그러니 내 가진 것 보고 판단하되

[우리문화신문=김광옥 수원대학교 명예교수] 세종 시대의 인물을 살피고 있는데 앞쪽 연재에서 하경복을 두고 세종이 대하는 마음을 엿보았다. 하경복이 북방 변경에서 침범을 노리는 이방인들과 마주하고 있을 때 세종은 늘 북방이 마음에 걸린다. 첫째는 국경과 주민에 대한 불안이오, 둘째는 국경을 지키는 장수에 대한 걱정이다. 장수에 대하여는 그들의 노고도 걱정이지만 그들이 국방을 지킬 때 후방에 있는 집안에 걱정거리가 있어서는 안 될 것이라는 신하의 마음을 읽어내는 마음가짐이다. 이런 마음의 세계를 가) 세종이 보는 마음 그리고 나) 동양, 서양에서 보는 마음을 나누어 들여다 보자. 세종의 마음에 대한 생각 경연에 나아갔다. 동지경연 이지강이 《대학연의(大學衍義)》를 진강(進講)하고, 또 아뢰기를, "임금의 학문은 마음을 바르게 하는 것이 근본이 되옵나니, 마음이 바른 연후에야 백관이 바르게 되고, 백관이 바른 연후에야 만민이 바르게 되옵는데, 마음을 바르게 하는 요지는 오로지 이 책에 있사옵니다." 하매, 임금이 말하기를, "그러나 경서를 글귀로만 풀이하는 것은 학문에 도움이 없으니, 반드시 마음의 공부가 있어야만 이에 유익할 것이다." 하였다. (《세종실록》 즉

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 산길을 오르는데 백합과에 속하는 얼레지가 지천으로 피어있다. 얼레지 군락이라고 불러도 손색이 없을 정도이다. 색다른 이름 때문에 언뜻 외국 꽃이려니 생각하는 사람들이 있지만, 얼레지는 심심산골에 자라는 우리의 토종 꽃이다. 이유미가 지은 《한국의 야생화》 책에서는 얼레지를 다음과 같이 설명하고 있다. “고개를 숙인 채 다소곳이 맺혀 있던 꽃봉오리가 피기 시작하면 6장의 꽃잎이 한껏 펼쳐져 꽃잎의 뒷면이 서로 맞닿을 정도로 완전히 뒤로 젖혀진다. 그래서 꽃잎 속에 감춰져 있던 긴 보랏빛 암술대며 이를 둘러싼 수술대가 고스란히 드러난다. 수줍은 듯 고개 숙이는 산골 처녀로서는 파격적인 개방인 셈이다.” <그림8> 그 밖에도 보라색 현호색과 노루귀, 별꽃, 양지꽃 등등 이른 봄에 피어나는 들꽃이 많이 보였다. 뜻밖에 내가 아는 제비꽃은 매우 드물었다. 계절은 이른 봄. 사방에서 신선한 기운을 발산하는 연두색 새잎에 반한 해당(오종실의 호)이 춘흥(春興)을 억누르지 못하고 큰 나무 아래에서 단가 사철가를 멋있게 불렀다. 계절과 사람과 소리가 아주 잘 어울렸다. 내가 중간중간에 추임새를 넣었다. 이산 저산 꽃이 피니

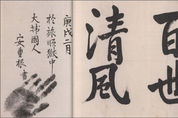

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 중복을 지나니 이제 올 더위도 막바지로 접어든다. 다시 엄청 더운 날씨, 이런 상태는 찌는 더위인지 찌는 듯한 더위인지, 어느 표현이 더 정확한지 잘 모를 정도로 덥기는 덥다. 요사이 선풍기다 에어컨이 있으니 몸은 시원해질 수 있지만(우리 집은 아직 에어컨을 안 켰다. 그 비싼 에어컨 사 놓고 왜 안 쓰는지 이것도 고집의 하나겠지) 정신이 문제다. 더위에 탁 지쳐 아무 생각도 하기 싫다. 이럴 때 머리까지 식혀줄 시원한 바람은 없을까? 지난 초여름 다녀간 경북 예천 봉양면 삼강리 마을의 한 집에 걸린 글씨가 생각났다. 이름하여 ‘백세청풍(百世淸風)’이다. 삼강마을은 이름에서 보듯 낙동강과 내성천, 금천의 세 물길이 만나는 곳, 이곳은 문경 새재와 예천 안동의 내륙지방, 그리고 상주로 이어지는 낙동강 유역사람과 물자들이 교차하는 곳이다. 이곳 나루에 주막마을이 조성돼 관광객들이 찾고 있거니와 거기서 멀지 않은 곳에 있는 마을에 임진왜란 직후 정승을 지낸 약포(藥圃) 정탁(1526~1605)의 셋째 아들 청풍자(淸風子) 정윤목(1571∼1629)이 세운 삼강강당이 있다. 청풍자는 나이 19살 때 중국 사신으로 가는 아버지를 따라

[우리문화신문=유용우 한의사] 우리나라 사람들은 공황장애를 비롯한 정신 질환을 빈도가 낮은 질환으로 여기고 있다는 것을 여러 통계에서 확인할 수 있다. 이는 우리나라 신생아들의 육아 환경에서 출발하는데 모유 수유와 엄마 아빠와의 수면 가운데 밀착이 가장 큰 도움을 주었으리라 판단한다. 더불어 체벌의 방식도 이에 영향을 끼쳤으리라 판단되는데 우리나라 아이의 체벌 가운데 방에 가두어 공포를 체험하게 하는 체벌은 없기 때문이다. 실제 2016년 통계를 기준으로 공황장애에 대하여 우리나라에서는 평생 유병률은 0.5%로 알려져 있으며 일 년 유병률은 0.2%로 조사되었다. 이와는 대조적으로 미국, 호주와 같이 서구권 국가의 평생 유병률은 1.6-6.8%로 비교적 높은 편이다. 1. 우리나라 공황장애 환자들의 호소 증상 아울러 우리나라 공황장애 환자들의 경우 공황 발작과 광장 공포증 역시 교과서적인 증상보다 가벼우며 정상인들도 있을 수 있는 증상을 공황장애로 판단하는 때도 있는 것으로 보인다. 가령 ‘전철을 타고 출근하는 도중에 사람이 많고 약간 답답하다는 느낌이 드는 순간 갑자기 숨이 막혀 오고 심장 박동이 빨리 뛰기 시작하여 몸이 떨리고 어지러워서 의식을 잃고 쓰러

[우리문화신문=이달균 시인] 장구경 온 사람들아 소인 근본 들어보소 나의 칠팔구대조께옵서는 남병사를 지내옵고, 사오륙대조께옵서는 평양감사 마다하고 알성급제 도장원에 승지참판 지냈다오. 아서라, 구라치기 지겨우니 뚝 잘라 말하리다. 고향은 경상도라 무뚝뚝한 말뽄새에 알고도 짐짓 몰라 ‘시침 뚝!’이 자랑이라, 갓끈 긴 사장님아 가방끈 긴 시장님아, 다리 밑이 고향이긴 매양 일반 아니던가. 항렬자는 뚝자 돌림, 일가친척 일러볼까. 새부대에 새로 담는 새뚝이는 어떠하며 쓰러지면 일어나는 오뚝이는 어떠한가. 섬섬옥수 담근 간장, 장맛보다 뚝배기라 박경리 태어난 곳 이름하여 ‘뚝지먼당’ 어떻소, 말뚝이 근본 이만하면 쓸만하요? <해설> 지금은 이런 어른들 잘 안 계시지만 10년 전만 해도 어디 가면 “자네 고향이 어딘가? 성은 무엇이며 본은 어딘가?”, 좀 더 점잖은 어른들은 “춘부장 연세는 얼마이고, 안항은 몇인고?”하고 묻기도 했다. 이런 물음에 잘 대답하지 못하면 가정 교육을 잘 못 받은 것으로 인정되고 만다. 성씨나 본 정도는 대부분 알 것이고, 춘부장도 남의 아버지를 높여 부르는 말임을 모르지 않는데, 안항(雁行)이란 말에선 말문이 막힐 수도 있다

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] <답사 날자> 2022년 5월 3일 화요일 <답사 참가자> 이상훈 김종화 박인기 부명숙 안승열 오종실 우명길 이규석 원영환 최돈형 모두 10명 <답사기 작성일> 2022년 5월 16일 2021년에 평창강 220km를 14구간으로 나누어서 벗들과 함께 걸었다. 내가 평창에 살기 때문에 답사 준비를 맡았는데, 은근히 할 일이 많았다. 좋은 식당을 알아보고 예약하는 일, 지도에 표시된 작은 도로가 끊어지지는 않았는지 사전 답사로 알아보는 일, 인원이 많아지면 차량을 어떻게 운용해야 하는지 등등 어렵다고 말할 수는 없어도 사소하게 확인해야 하는 일들이 많았다. 그래서 올해는 코로나 핑계를 대고 봉평 집에서 칩거하려고 했는데, 친구들이 자꾸 다른 답사 계획이 없느냐고 묻는다. 답사도 다리에 힘이 있을 때 가야지 무릎 아프고 허리 아프면 다 소용없겠다는 생각이 들어서 오대천 따라 걷기를 시작하게 되었다. 한강의 발원지는 조선 시대에는 오대산 상원사의 남서쪽 서대 수정암 옆에 있는 우통수라고 알려져 있었다. 우통수에서 발원하는 하천의 이름이 오대천이다. 오대천은 월정사 앞을 지나 남쪽으로 흘러서 진부

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 7월 한더위 불덩이 같은 해가 하늘에 덩그러니 걸렸고, 바람도 구름도 없었다. 이런 뙤약볕에 앞뒤 뜰이 마치 커다란 풍로처럼 달아오르는데 새 한 마리도 감히 얼씬하지 못한다. 온몸에 흐르는 땀이 이쪽저쪽으로 개울을 이루듯 하니 밥상을 앞에다 놓고도 먹을 엄두를 내지 못한다. 댓자리를 깔고 땅바닥에 풀썩 눕고 싶었지만, 촉촉한 바닥도 기름처럼 끈적였다. 게다가 파리가 덤벼들어 목에도 윙윙, 코끝에도 윙윙, 쫓아도 쫓아도 좀처럼 도망가지 않았다. 정말 어찌할 바를 몰라 쩔쩔매는데, 갑자기 하늘로부터 시커먼 수레바퀴들이 굴러오는 듯, 아니면 수백만 개의 북이 한꺼번에 울리듯 우르꽝꽝 천둥이 울리며 소나기가 내리퍼부었다. 처마 끝의 낙수는 폭포보다 요란했다. 땀이 걷히고 습기가 가시고 파리떼가 자취를 감추자 숟갈을 들었으니 이 또한 즐거움이 아닌가. 요즈음 우리 농촌의 무더위를 여실하게 그려낸 것 같은 이 문장은 명나라가 망하고 청나라가 일어나는 이른바 명말청초(明末淸初)를 살았던 중국의 지식인 김성탄(金聖嘆)이 쓴 글이다. 다른 게 있다면 목에도 윙윙, 코에도 윙윙하는 파리가 좀 많다는 정도이지만, 농촌의 한여름은 이렇게 사람을

[우리문화신문=유용우 한의사] 인간이 겪는 다양한 질병은 물리적으로 좋지 않은 몸의 상황 때문에 일어난다. 아무리 심리적, 정서적인 문제로 질병이 발생했다 하더라도 드러나는 증상은 인체의 몸에서 표출되기에 대부분 이러한 정의를 벗어나기 힘들다. 흔히 정신적인 문제에 기인한 질환인 정신질환과 자폐, 공황장애, 조현병 등등마저도 육체에서 증상이 드러나며 이에 기반한 인과가 존재한다. 필자도 자폐아를 진료하면서 이러한 생각을 재차 확인하였게 되었다. 자폐라는 정신질환이 실제는 대부분이 뇌성마비나 발달장애가 병행되었음을 인지하였기 때문이다. 일반적으로 질병명을 분류할 때 뚜렷한 물리적인 병인을 찾지 못하면 신경성(神經性)이란 접두사를 붙여 병명을 붙이는 경우가 많은데 정신적인 요소가 문제라기보다는 병의 원인을 찾지 못하였기 때문에 붙여진 병명이라 본다. 그 가운데 최근에 많은 환자가 정신질환으로 고생하고 있는 공황장애에 대해 살펴보고자 한다. 1. 공황장애란? 공황장애란 객관적으로 보기에 아무런 이유 없이 갑자기 극심한 불안에 사로잡혀 가슴이 두근거리고 숨이 막혀 곧 죽거나 미칠 것 같은 극단적인 공포에 빠지는 상태인 공황발작을 반복적으로 경험하는 장애를 말한다.

[우리문화신문=이달균 시인] 말뚝이 타령 이놈도 이리오라 저놈도 저리가라 통시 앉아 개 부리 듯 좌라좌라 우로우로 서러운 바사기 신세 어디 가서 한탄할꼬 말뚝이는 가벼운 놈, 남의 말 수이 마소 춤판 탈판 심심할까 재담하고 놀았는데, 반지빨라 못 쓸래라, 킥킥큭큭 이러쿵저러쿵 주둥이들 놀리지만, 쌀을 줬나 술을 줬나 눈대중으로 가늠마소. 버드남ㄱ에 쇠불알 추, 바람도 천근만근, 보풀인들 가벼우랴. 한치 앞 뵈지 않으니 제 앞가림 단디하소 연당못에 줄남생이 청석 틈에 송사리떼 말뚝인지 개뚝인지 맨맨한기 홍어좆이라 더럽고 아니꼬와서 유언장이나 쓰야것다 <해설> 어쭈구리! 양반님네들 춤을 보니 참 잘 나기도 하셨소 그려. “통시 앉아 개 부리 듯 / 좌라좌라 우로우로 / 서러운 바사기 신세 / 어디 가서 한탄할꼬” 첫수 중장과 종장에서도 요즘 사라져 가는 시어 둘을 차용했다. 사실 예전에는 ‘통시’란 말은 대체로 통용되었는데, 지금 젊은 세대에겐 쓸모없는 말이 되었다. 같은 곳을 의미하지만, 통시, 뒷간, 변소, 화장실 등으로 변천되어 오늘에 이르고 있다. 어쩌면 화장실이란 말이 가장 잘 못 된 말이 아닌가 싶다. 이렇게 좋은 우리 말이 있는데, 굳이