[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] “백성은 나라의 근본이요 (세종 즉위년 10/3)” ‘민본(民本)’의 뜻을 지닌 원문 모두 37건 가운데 세종 8건이다. (‘민위방본(民爲邦本)’은 원문 모두 16건 가운데 세종 3건으로 가장 많다) 세종이 조선 임금 가운데 가장 많다. 성종 1건, 중종 2건, 영조, 정조 각 1건이다. 민본과 관련한 ‘민유방본(民惟邦本)’은 《세종실록》에만 14회 나오고 그 밖에 민(民)이라는 연관어도 백성을 위한 것으로 수십 건이 더 보인다. “백성은 나라의 근본이요.” (세종 즉위년 10/3) “백성이란 것은 나라의 근본이요, 백성은 먹는 것을 하늘과 같이 우러러보는 것이다.” (세종 1/2/12) ‘민본’은 조선 초기에는 많이 등장하지만 ‘민본’ 모두 37건 가운데 세종 8건, 성종 7건으로 다른 임금의 경우 미약한데 이는 민본(民本)이 중시되지 않았다기보다 다른 대체되거나 일반화했다고 보인다. 민(民)을 일컫는 ‘백성(百姓)’의 경우 세종은 166건, 성종 220건으로 조선 초에 높고 이후 후기인 영조 때 74건으로 차츰 낮아진다. 반면에 ‘서민(庶民)’은 세종 26건인데 후기 영조 때는 72건으로 많아진다. 시대가 지나며 신

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 약 한 달 동안 미국에 나가 있다가 돌아온 뒤 필자는 집 바로 뒤에 있는 작은 절에 가서 여행에서 무사히 돌아오게 된 것에 대해 감사의 인사를 올렸다. 집을 나갔다가 탈 없이 다시 돌아온 것이 고마운 것이다. 그 고마움 속에는 집 나간 불상에 관한 법원의 확정판결이 10여 년 만에 마침내 이뤄진 데 대한 안도와 감사함도 들어 있었다. 무슨 이야기인가 하면, 약 한 달 전쯤인 10월 26일 우리 대법원이 일본 대마도 소재 관음사(觀音寺)에서 절취되어 국내에 들어와 있던 금동관음보살좌상의 소유권이 대마도의 절에 있음을 인정함으로써 불상이 일본으로 되돌아가게 된 사정을 말한다. 이 판결이 난 10월 26일은 박정희 전 대통령 시해사건이 난 날이어서 이와 관련된 뉴스가 많이 난 날인데 그런 뉴스 속에서 이날 대법원에서 낸 이런 판결이 나라 밖에 있던 필자에게는 아주 의미 있게 생각되었기에 안도의 한숨을 쉴 수 있었던 것이다. 이미 알려진 대로 우리 국민 몇 사람이 2012년 10월 6일경 대마도 관음사(觀音寺)에서 금동보살상을 훔쳐서 국내에 밀반입하다 검거되어 범인들은 유죄판결을 받았고 불상은 압수된 사건이 있었다. 이후 그 불상에

[우리문화신문=김수업 전 우리말대학원장] 삶의 꽃이 말에서 피어난다는 사실은 지난 삼천 년 동안 끊임없이 탈바꿈하며 새로워진 서유럽 문명의 역사가 증명한다. 사람들은 서유럽 문명의 뿌리를 ‘헬레니즘’과 ‘헤브라이즘’이라 말한다. 이들 두 뿌리는 모두 유프라테스ㆍ티그리스의 쐐기글자 문명과 나일의 그림글자 문명을 아우르며 자랐으나, 저마다 아주 다른 빛깔의 삶으로 꽃을 피웠다. 헬레니즘은 이승을 꿰뚫어 보면서 꽃피운 헬라말(그리스말)의 문명이고, 헤브라이즘은 저승을 꿈꾸면서 꽃피운 히브리말의 문명이다. 저승에 매달린 헤브라이즘은 이승에 매달린 헬레니즘의 현세 문명과 겨루기 어려웠으므로, 겉으로 드러난 서유럽 문명의 뿌리는 헬레니즘으로 보인다. 그런 헬레니즘은 소리글자를 앞장서 가다듬어 기원전 8세기부터는 헬라말을 글말로 적으며 서유럽 문명의 뿌리로 자리 잡았고, 기원전 4세기까지 더욱 쉬운 소리글자에 헬라말을 담아 놀라운 삶의 꽃으로 지중해 문명을 이끌었다. 그런 서유럽 문명의 중심이 기원 어름에 헬라말에서 라틴말로 옮겨 갔다. 그러면서 소리글자도 ‘로마자’라는 이름을 얻을 만큼 더욱 쉽게 가다듬어지고 라틴말을 글말로 담아내면서 라틴 문명을 일으킨 것이다. 게다

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수]물수건으로 손을 닦은 뒤 술과 안주를 시키고 아가씨를 한 사람 불렀다. 술집아가씨들은 자주 자리를 옮긴다던데 4달 전에 만났던 미스 나가 아직 있을까? 약간은 설레는 마음으로 기다리는데 불행인지 다행인지 미스 나가 커튼을 열고 들어오다가 김 과장을 보더니 깜짝 놀랐다. 박 과장이 웃으며 말했다. “미스 나라고 했던가? 아가씨는 저 양반과 나 중에서 누가 더 좋은가? 좋은 사람 옆에 앉도록 해.” “두 분 다 좋은데 어떡하죠?” “김 과장이 너 보고 싶다고 여기 오자고 했는데 내가 양보해야지. 어이 웨이터! 아가씨 하나 더 보내. 영계면 더욱 좋고.” 조금 후에 예쁘장한 젊은 아가씨가 와서 박 과장 옆에 앉으며 자기 소개를 했다. “미스 정이에요” 박 과장은 여자의 심리를 잘 아는 남자였다. “아이고, 내가 여복이 있나 보네. 이런 절세미인을 만날 줄이야! 어쩐지 오늘 운세가 좋더라니까.” 곧 이어 마주앙과 마른 안주가 들어왔다. 김 과장이 입을 열었다. “나수련 씨. 내가 기억나나?” “그럼요, 지난 6월 17일에 들리셨잖아요.” “어떻게 날짜까지 기억해?” “일기장에 써 있는 걸요.” “일기를 써?” “매일은 못 쓰지만

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 지난달 미국 여행길, 요세미티 공원 근처 어느 펜션의 앞 마당에 앉아있는데 조금 괴상하게 생긴 나뭇잎들이 후두둑 떨어진다. 그 옆 미루나무는 우리나라 것과 같은데 이 나무는 뭐지? 단풍나무 종류인가? 전에 살던 문래동 아파트단지에도 비슷한 잎 모양의 나무가 있던데... 단풍나무 종류가 아닐까, 하고 단풍으로 검색해 보니 노르웨이단풍이라는 것이 비슷하다. 그런데 다시 보니 잎 모양이 달라도 매우 다르다. 그러면 뭘까? 궁금하던 차에 펜션에 비치된 컵에다 차를 따라 마시다가 옆을 보니 거기에 답이 있었다. 오크(Oak)나무였다. 오크통을 만드는 나무. 옛날 70년대에 많이 듣던 팝송 'Tie a yellow ribbon round the old oak tree'의 오크나무. 이 나무의 잎이 이렇게 생겼고 이게 그 나무구나. 원 나도 참. 그렇게 이 오크나무란 이름을 긴 세월 듣고 지났는데 정작 그 나무와 나뭇잎을 나이 70이 넘은 이 가을에 미국 산골에 와서야 알게 되다니... 탄식과 자조를 겸한 한숨을 내쉬며 집 주위를 돌아보니 집집마다 입구 쪽에 이 나무가 서 있는 것을 확인할 수 있었다. 말하자면 우리 한국인들 시골집 주위

[우리문화신문=김수업 전 우리말대학원장] 우리 겨레가 한문을 끌어다 쓰면서 우리를 잃어버리고 중국을 우러르며 굴러떨어진 역사를 ‘중세 보편주의’에 어우러진 문명의 전환이었다고 말하는 사람들이 있다. 우리가 중국의 한문 문화에 싸잡혀 들어간 것이 중세 동아시아 보편주의에 어우러진 발전이었다는 것이다. 그리고 한문은 그런 중세 보편주의를 이루어 내게 해 준 고마운 도구였다고 한다. 이런 소리는 이른바 중화주의자들이 셈판을 두들겨 꿍꿍이속을 감추고 만들어 낸 소리인데, 우리나라 지식인들까지 맞장구를 치고 나섰다. ‘중세 보편주의’란 서유럽 역사에서 끌어온 말이다. 이 말은 르네상스 이전에 모든 유럽 사람이 라틴말을 쓰면서 하느님을 삶의 중심에 놓고 살던 시절[중세], 가톨릭[보편]교회의 가르침[주의]을 뜻하는 말이다. 라틴말이 유럽에 두루 쓰인 것과 한문이 동아시아에 두루 쓰인 것이 닮았다고 섣불리 ‘중세 보편주의’를 끌어다 붙였겠지만 그건 터무니없는 소리다. 우선 동아시아에는 고대를 받아서 근대로 넘겨주는 ‘중세’란 것이 없었다. 왜냐하면 기원전에 만들어진 정치ㆍ사회 체제가 19세기 말까지 거의 그대로 되풀이되었을 뿐 아니라, 한문의 위세 또한 19세기 말까지

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 지구는 태양 주위를 쉬지 않고 공전하였다. 김 과장이 나목에서 미스 나를 만난 지도 넉 달이 지나 10월이 되었다. 가을비가 내리는 어느 날 퇴근 무렵, 김 과장은 갑자기 나목과 아가씨가 생각났다. 그사이 두어 번 술집에 갈 기회는 있었지만 김 과장은 일부러 나목은 피하였다. 어떻게 보면 순수했던 짧은 시간의 추억이 더럽혀지지나 않을까 하는 염려 때문이었다. 사무실 창밖으로 비를 맞으며 뚝뚝 떨어지는 나뭇잎을 보고 있으려니까 아가씨의 귀여운 얼굴을 보고 싶은 생각이 자꾸만 솟아났다. 고개를 저어 생각을 떨쳐버리려고 해도 아가씨의 모습은 계속 어른거렸다. 내가 왜 이럴까? 유혹을 뿌리치기 어려웠다. 그렇지만 혼자 가기에는 아무래도 두려운 생각이 들었다. 김 과장은 박 과장에게 전화를 걸어 퇴근길에 술이나 한잔하자고 제안했다. 박 과장도 떨어지는 나뭇잎을 바라보고 있었나 보다. 박 과장은 선뜻 좋다고 대답했다. 둘은 늘 가던 돼지갈비집에 먼저 들렸다. 소주잔을 비우며 김 과장이 물었다. “박 과장님, 왜 사람들은 가을을 남자의 계절이라고 할까요?” “글쎄요, 김 과장은 어떻게 생각하나요?” “이렇게 한번 생각해 본 적이 있

[우리문화신문=김광옥 수원대 명예교수] 세종 즉위년(1418) 8월 11일 임금이 근정전에 나아가 교서를 반포하기를 “아아, ... 그 처음을 삼가서, 종사의 소중함을 받들어 어짊을 베풀어 정치를 행하여야... 하였다.” (《세종실록》 즉위년 8/11,1418) ‘시인발정(施仁發政)’은 중국 고사에서 먼저 ‘발정시인(發政施仁)’으로 나왔다. 양혜왕 장구 상’에 ‘今王發政施仁・使天下仕者皆欲立於王之朝・耕者皆欲耕於王之野・商賈皆欲藏於王之市・行旅皆欲出於王之塗・天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王・其如是孰能禦之’로 되어 있다. “지금 임금께서 정사를 하실 때 인정을 베푸시는 것은 천하에서 벼슬하려는 사람이 모두 임금의 벼슬에 오르기를 바라게 하고, 밭을 가는 사람이 모두 임금의 들판에서 밭을 갈기를 바라게 하고, 장사하는 사람이 모두 임금의 시장에서 물건을 두기를 바라게 하고, 여행하는 사람이 모두 임금의 길에 나오기를 바라게 하고, 천하에서 자기 임금을 싫어하는 사람이 모두 임금께 나아가 하소연하기를 바라게 하는 것입니다. 이와 같다면 누가 막을 수 있겠습니까? ... 그러면서, 파는 것을 상(商), 생활하면서 파는 것을 고(賈)라고 하고, 정사를 할 때 인정을 베푸는 것은 천

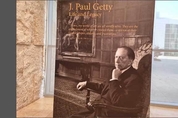

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 한 달 예정으로 미국 LA에 건너온 지 열흘이 되는 날이다. 폴게티 미술관을 찾은 이야기를 쓴다. 2023년 10월 17일 화요일이다. _________<<<<<<<<<<_______ 인생은 짧고 예술은 남은... 우리가 인생을 살면서 다시 한번 기회를 얻는 일이 있을 수 있는가? 모든 일이 그럴 수 있다면 그만큼 인식의 깊이가 깊어지고 오류나 실패의 확률도 줄어들 것이다. 그 점에서 올해 나는 특별한 해를 경험하고 있다. 지난 6월에 일본의 한 시골동네를 40년 만에 다시 가서 그 동네에 얽힌 과거의 역사와 그 의미를 다시 생각해 볼 기회가 있었는데 하반기에는 10년 만에 다시 미국 LA에 와서 이곳의 훌륭한 미술관을 다시 가 볼 행운이 온 것이다. 그 미술관은 미국 LA북쪽 베벌리힐스(속칭 비벌리 힐즈)에 있는 폴 게티 미술관이다. 폴 게티(Paul Getty 1892~ 1976)는 미국의 석유사업가로 1913년 옥스퍼드대학을 졸업하고 아버지와 함께 석유사업을 시작해 유전을 사들인 것이 대박을 쳐서 1920년대에 게티 오일이란 회사로 엄청난 부호가 된다. 그는 곧 미

[우리문화신문=김수업 전 우리말대학원장] 한문을 끌어들이지 않았던 시절, 우리 겨레는 땅덩이 위에서도 손꼽힐 만큼 앞선 문화를 일으키며 살았다. 비록 글자가 온전하지 못하여 경험을 쌓고 가르치는 일이 엉성했을지라도, 입말로 위아래 막힘없이 마음을 주고받으면서 하나로 어우러져 살기 좋은 세상을 일구어 이웃한 중국과 일본을 도우며 살았다. 이런 사실이 모두 우리나라 고고학의 발전에 발맞추어 알려진 터라 기껏 지난 삼사십 년 사이에 밝혀졌다. 이제까지 밝혀진 사실로만 보아도, 우리 겨레는 구석기 시대에 이미 대동강 언저리(검은모루, 60만 년 전)와 한탄강 언저리(전곡리, 26~7만 년 전)와 금강 언저리(석장리, 4~5만 년 전)에서 앞선 문화를 일구며 살았다. 무엇보다도 구석기 말엽인 일만 삼천 년 전에 세상에서 맨 처음으로 벼농사를 지었다는 사실이 충북 청원군 소로리에서 드러났다. 그것은 이제까지 세상에서 맨 먼저 벼농사를 지었다고 알려진 중국 양자강 언저리의 그것보다 삼천 년이나 앞서는 것이다. 게다가 청원군 두루봉 동굴에서는 죽은 사람에게 꽃을 바치며 장례를 치른 신앙생활의 자취까지 드러나, 구석기 시대에 이미 높은 문화를 누리며 살았던 사실도 밝혀졌다.