[우리문화신문=이달균 시인] 어이호, 어어이호 어화넘차 어이허호 불쌍하고 불쌍하다 이씨 부인이 불쌍하다 구박에 칠거지악에 며느리 시집 징그럽소 어이호, 어어이호 어화넘차 어이허호 상봉이자 이별이라 영결종천 웬 말이요 타관 땅 노상객사가 타고난 사주던가 어이호, 어어이호 어화넘차 어이허호 이제 가면 언제 오나 기약 없는 길이로다 저승서 다시 만나면 선배인가 선생인가 어이호, 어어이호 어화넘차 어이허호 황천길 멀다 해도 대문 밖이 저승이요 함부로 나서지 마라 저승사자 잡아간다 어이호, 어어이호 어화넘차 어이허호 친구 벗이 많다 해도 어느 누가 대신할까 길동무 그리도 없나 황톳재를 어이 넘나 어이호, 어어이호 어화넘차 어이허호 산천초목은 젊어가고 이 내 청춘은 늙어간다 젊다고 유세를 마라, 자고 나니 황혼이다 < 해설 > 슬슬 오광대놀이 끝이 보이니 시원섭섭하다. 전래해 오는 노래들은 혼자 지은 것이 아니고 세월 거듭하면서 민중들 입에서 입으로 불리어 왔으니 민족의 정한이 잘 녹아 있다. 노랫말 또한 누가 불러도 어색하지 않게 정제되어 있다. 현대가 좋다고 해도 소리 단가인 ‘사철가’나 황진이 시조 넘어서는 시도 별반 없더라. 이런 상여 노래도 마을마다

[우리문화신문=김두루한 참배움연구소장] 대한민국에서 온 나라임자(국민)들이 참삶을 누리려면 무엇을 혁신해야 할까? 《배움혁명-교육/학습에서 배움으로》(2020, 참배움)에서 교육/학습을 벗어나 배움으로 관점과 체제를 대전환해야 함을 밝힌 김두루한 참배움연구소장이 <배움이야기> 이어싣기를 시작한다. 이 이어싣기는 배움임자(주권자)로서 저마다 참삶을 제대로 누리려면 배움이 바탕임을 일깨우는 값진 배움터가 될 것이다. (편집자말) 문화란 삶을 누리며 살아가는 온갖 것을 싸안는다 《한국민족문화대백과사전》에서는 ‘문화’를 다음과 같이 풀이했다. “문화는 한 사회의 개인이나 인간 집단이 자연을 변화시켜온 물질적ㆍ정신적 과정의 산물이다. 서양에서 문화는 경작ㆍ재배 등을 뜻하는 라틴어에서 유래했는데, 정치나 경제, 법과 제도, 문학과 예술, 도덕, 종교, 풍속 등 인간의 모든 산물이 포함되며, 인간 집단의 생활양식과 상징체계를 의미하기도 한다.” 고등학교 《통합사회》 교과서에서는 ‘문화’란 말을 “인간이 환경과 상호 작용하면서 형성한 의식주, 풍습, 종교, 언어 등의 생활양식”(통합사회, 197쪽, 비상교육)이라고 풀이 했다. 위 둘 풀이가 다

[우리문화신문=김광옥 수원대학교 명예교수] 박은, 설순, 신석조 세종시대의 인물을 살피고 있는데 세종을 도와 세종르네상스를 만든 인물은 많겠지만 그간 다루어 온 주요 인물 이외 몇몇 신료들을 요약ㆍ정리해 본다. 박은(朴訔 공민왕 19년 1370~ 세종 4년 1422) 고려 말부터 조선 초기의 문신이다. 난 지 여섯 살 때 부모가 모두 돌아가 외롭게 자랐다. 태상왕이 임금이 되기 전에, 은은 본래부터 태상왕에게 마음을 바치고 있었으므로, 어느 날 편지를 올려서 말하기를, "각하가 보통 사람으로 대접하지 아니하니, 내 어이 보통 사람과 같이 보답하리오. 이미 각하를 위하여 이 세상에 태어났으니, 마땅히 각하를 위하여 몸을 바쳐야 할 것입니다. 이제..., 나라와 존망(存亡)을 같이할 것이니, 죽고 사는 것을 각하에게 바치는 것은 아첨하는 것이 아니요, 노둔한 자질을 밝을 때 다 바치는 것은 몸을 위한 것이 아닙니다." 하였다. (《세종실록》 4/5/9) · 용서하는 넒은 마음의 소유자 태조 6년(1397)에 사헌 시사(司憲侍史)에 임명되었는데, 계림 부윤(鷄林府尹) 유양(柳亮)이 일찍이 어떠한 일을 가지고 은을 욕하였다. 은이 굴하지 아니하고 말하기를, "만일

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 대천덕 신부님의 부인(제인 그레이 토리, 한국이름: 현재인)은 그림을 공부했는데 학창 시절 대학의 메이퀸이었다고 한다. 제인은 1940년 여름 미국 웨스트민스터 장로교회 청소년 모임에서 아쳐를 처음 만났는데, 제인의 기억에 아쳐는 매우 이상한 사람이었다고 한다. 아쳐는 기독교인이면서도 사회주의에 관심이 많았고 그가 종종 보내온 편지에는 ‘제인과 함께 티베트로 건너가 천막촌 생활을 하면서 그곳 사람들과 함께 삶을 나누고 싶다’는 내용이 있었다. 제인은 “아쳐가 나의 반려자일까 고민했었는데, 하나님이 어느 날 정말 그를 특별한 사람으로 보이게 만들었다. 화가로서의 꿈도 있었지만 아쳐와 함께 하는 삶이 더 소중하고 아름다울 것 같아서 아쳐와 결혼했다”라고 말했다. 그들 부부는 혼인하고 한 번도 싸우지 않을 정도로 사이가 좋았다고 하는데, 예수원에서 두 사람이 같은 방을 쓰면서도 서로 바빠서 오후 4시 반 차담 시간에나 대화를 나눌 수가 있다고 한다. 숙소인 석송관에 도착하여 이층 침실로 올라가 보니 군대 내무반식으로 마루를 깔았고, 한쪽에 베개와 이불이 쌓여 있다. 베갯잇과 이불보에 베개와 이불을 넣어서 이틀 동안 사용할 침

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] ♬♬Perhaps love is like a resting place A shelter from the storm It exists to give you comfort It is there to keep you warm~ "아마도 사랑은 휴식하는 곳 . 폭풍우로부터의 피난처. 당신에게 위로를 주고 따뜻하게 해주려고 거기 있지요 ~" 이런 내용을 영어로 깊고 묵직한 목소리가 부르면 다음 소절에서는 맑고 투명한 목소리로 사랑의 다른 측면을 일깨워준다. ♪♪Perhaps love is like a window Perhaps an open door It invites you to come closer It wants to show you more~ "아마도 사랑은 창문이고 열려있는 문이지요 가끼이 오라고 초대하고 더 많은 것을 보여주고 싶어하지요~" 앞의 묵직한 목소리의 주인공은 당시 세계 최정상이었던 테너 플라시도 도밍고(1941~)였고 뒤의 맑고 낭랑한 목소리는 역시 당시 세계 정상에서 활약하던 미국 대중가수 존 덴버(1943~997)였다. 1982년 이 노래가 발표될 즈음 두 사람은 40대에 들어서는 비슷한 나이여서 곧 의

[우리문화신문=일취스님(철학박사)] 세상사는 언어에 이끌려가고 언어로 이루어진다고 해도 과언이 아니다. 그만큼 언어가 인간관계에 있어서 지대한 영향을 미친다는 이야기이다. 사람뿐만 아니라, 동이 트면 새벽같이 창 너머에서 조잘대는 참새도 그렇고, 밤새워 임을 부르는 소쩍새나 생명을 가진 모든 유정들은 자기들만의 언어로 소통을 할 것이다. 하물며 만물의 영장이라고 하는 인간은 말할 것도 없다. 아기가 엄마의 태 속에서 세상 밖으로 나오는 순간 ‘응애~’ 소리 질러 우는데 그 아이의 언어는 울음으로부터 시작된다. 지구상 언어는 나라마다 다르고 다양하다. 언어가 다르다고 하지만 소통에는 서로 막힘이 없다. 한 치 오차 없이 유연하게 잘 전달되고 있는 것이다. 인간의 언어는 크게 두 가지 속성을 지니고 있다. 부정과 긍정으로 나누어 볼 때, 말 한마디가 약이 되고 독이 된다는 양면성을 지닌다. 예를 들면, “말 한마디로 천 냥 빚을 갚는다.”라는 말이 있는가 하면 “언중유골(言中有骨)” 곧 ‘말속에 뼈가 있다’라는 말처럼 한마디 말이 사람을 해치는 독화살 같은 것도 있다. 그래서 언어는 인간관계 속에서 불멸의 화신처럼 시도 때도 없이 출몰하여 행복을 주기도 하고 불

[우리문화신문=이달균 시인] 망자(亡者)여, 하직하고 이승을 넘어가자 장가 못 가고 목메어 죽은 몽달귀신도 데려가고, 죽으나 사나 측간에 사는 측간 귀신도 거두어 가자. 빡빡 얽어라 곰보딱지 마마귀신도 데불고 가면 살아서 못 이룬 복록(福祿) 저승에서 누리리라 < 해설 > 이런 초상 치르고 나면 있는 집에선 으레 진혼굿을 한다. 저승 가지 못한 원혼 떠돌다 꿈에도 나타나고 되는 일도 없다고 무당은 한몫 잡을 궁리 한다. 하긴, 이런 풍습이 꼭 나쁘다 할 이유는 없다. 그렇게 혼령 달래어 산 사람 마음 편하다면 댓가지에 요령 흔들고 작두 타면 또 어떠랴. 기실 이런 광경은 하나의 축제처럼 볼거리도 제공한다. 원혼이여, 가시려거든 몽달귀신, 측간귀신, 곰보딱지 얽게 하는 마마귀신도 데불고 가소. 두런두런 이런 중얼거림을 중장에 늘여 써 사설시조 한 수로 엮어 보았다.

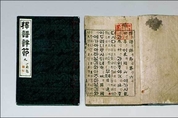

[우리문화신문=신부용 전 KAIST 교수] 세종대왕은 그야말로 하늘이 낸 사람이었습니다. 세종임금 때의 일을 기록한 《세종실록》의 분량은 전체 조선왕조실록의 10분의 1을 차지하며 현재 400쪽짜리 40권으로 번역되어 있다고 하니 세종의 활약이 얼마나 대단했는지를 짐작할 수 있습니다. 그 많은 업적 가운데 훈민정음 창제는 다른 모든 일을 합한 것보다 더 크고 더 중요했다는 것이 역사가들의 해석입니다. 저는 대한민국이 지금까지 온갖 환난을 이기고 세계 유수의 부강한 나라로 발전한 것은 세종대왕이 닦아 놓은 기초가 있었기에 가능했다고 봅니다. 그리고 한글은 앞으로 대한민국의 무궁한 발전을 이끌어갈 원동력이 되리라 믿습니다. 이같이 위대한 훈민정음의 창제는 어떻게 이루어졌을까요? 전번 네 번째 이야기에서 우리 조상들이 1만여 년 전부터 한반도에서 살면서 우리 말을 가꾸고 이를 글자로 표현하기 위해 얼마나 큰 노력과 정성을 들였는지를 엿보았습니다. 이 염원은 세종대왕으로 이어져 백성들이 글을 읽지 못해 제대로 배우지도 못하고 심지어는 알지도 못하는 법을 어겨 벌을 받게 되는 것을 세종대왕은 한없이 안타깝게 생각했던 것입니다. 1418년 22살의 나이로 즉위한 세종은

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 상황1) 우체국에서 소포를 부치는데, 받으실 분 이름을 한자로 쓴 것을 담당직원이 못 알아보는지 이름의 발음을 묻는다. 그래 읽어주었더니 그 직원이 소포 등록을 해서 보냈는데 나중에 배달 완료를 알리는 메시지가 온 것을 보니까 발음이 틀렸다. 내 발음이 정확하지 않은 탓도 있겠지만 아주 쉽고 기초적인 글자인데 모르고 있음이 드러난 것이다. 그 이름에는 ‘明’과 ‘大’가 들어가 있는데 이것을 ‘영배’로 등록해놓은 것이다. 한동안 좀 멍한 상태가 되었다. 우체국에서 대민업무를 맡는 사람으로서 이 정도 한자도 모르고 근무한다는 말인가? 우리 속담에 '낫 놓고 기역 자도 모른다'라는 말이 있는데 이것은 그보다 훨씬 심각하다. 우리 늘 하는 말로 '몸이 피곤해서 방안에 큰 대 자로 누워'라는 게 있는데 이 큰 대(大)라는 한자 글자를 모른다는 말이니 그 속담 뜻도 당연히 알 수 없을 것이다. 좀 어려운 글자라면 모를까 일상에서 쓰는 아주 기초적인 한자도 전혀 모르는 세대들이 우리 정보사회 일원으로 근무하고 있다는 말이다. 정말로 이분은 '낫 놓고 기역 자도 모른다'에서 자(字)의 의미도 알지 못할 것이라는 추측할 수 있다.. '큰 대

[우리문화신문=유용우 한의사] 만인이 공감하는 자녀에 대한 기본적인 욕망은 건강한 몸과 똑똑한 두뇌라 할 수 있다. 한의학은 기본적으로 정기신(精氣神)의 학문이며 정신(精神)개념부터 이를 기르고 보존하는 방법에 대하여 온전한 틀을 가지고 있다. 흔히 말하는 똑똑한 아이를 위하여 한의학적 개념에 대해 알아보고, 엄마와 아빠, 한의사가 거들어 주는 방법으로 어떠한 것이 있는지 살펴보겠다. 1. 총명과 청뇌의 정확한 뜻 자녀를 키우는 부모로서 떨칠 수 없는 욕심이 2가지 있을 수밖에 없다. 내 아이가 건강하게 자라는 것 하나와 내 아이가 똑똑하게 자라는 것이다. 이것에 대한 정도(正道)는 동서고금을 막론하고 열심히 운동하고 열심히 공부하는 것이다. 이때 도와줄 수 있는 부분, 효율을 끌어올릴 수 있는 부분을 한의학적 관점에서 알아보고자 한다. 먼저 총명에 대한 정의가 필요한데 총명은 ‘이총명목(耳聰明目)’에서 유래된다. 곧, 이총명목이란 보거나 들은 것을 오래 기억하는 힘이 있다는 것이다. 이총은 남의 말을 들을 줄 알아야 한다. 귀 밝아 정확하게 듣고, 남의 얘기를 잘 들을 줄 아는 것으로 귀가 얇거나 팔랑 귀를 벗어나 아부와 충언을 구분하고 감언이설에 현혹되지