[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 선재길 따라 한 시간쯤 걸어 낮 2시 10분에 오대산장에 도착했다. 산장은 문이 잠겨 있다. 요즘에는 사용하지 않는가 보다. 산장 앞쪽으로 자생식물 관찰원이 있다. 우리는 한 시간을 걸었기 때문에 쉬기로 했다. 누군가가 가져온 과자와 간식거리 그리고 과일을 나누어 먹었다. 마침 은곡이 소리북을 가져와서 자연스럽게 판이 벌어졌다. 은곡은 판소리 장단은 물론 가요에 맞추어서도 북을 자유자재로 잘 친다. 봉평에 있는 우리 집에서 방림면 여우재 고개에 있는 은곡 집까지는 차로 40분 거리이다. 그는 막걸리를 주식으로 먹는데, 나에게 막걸리 먹으러 오라고 수시로 전화를 한다. 은곡이 북을 치고 나는 단가 <사철가>를 불렀다. 봄 여름 가을 겨울, 사계절이 바뀌면서 모든 것은 흘러간다. 오대천도 흘러가고 봄날도 흘러간다. 이 봄과 함께 나의 인생도 흘러가니 조금은 슬프지 아니한가? 내 청춘도 날 버리고 속절없이 가버렸으니 왔다 갈 줄 아는 봄을 반겨헌들 쓸 데 있나 이어서 해당이 춘향가 중의 <갈까부다>를 사설과 함께 슬픈 가락으로 불렀다. 은곡이 심청가의 한 대목을 구성지게 불렀다. 마지막으로 석영이 가요

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 딱 10년 전 우리는 은평뉴타운 5단지에 집을 사서 이사 왔다. 이곳에서 작은 고개 하나를 넘으면 바로 한옥마을 단지. 처음 이사 왔을 때는 2년 동안 아래 사진처럼 허허벌판, 공터였다. 그러다가 은평역사한옥박물관이 맨 처음 생기고 시범주택이 생기더니 일반 한옥들이 들어서기 시작했다. 이 과정에서 애초 예상과 달리 분양을 시작하고 1년 동안에 12필지만 분양되는 등 부진을 면치 못했는데, 이를 세분하고 또 일반 주택으로 집을 짓는 곳도 분양하는 정책전환으로 2018년에는 필지가 모두 분양되면서 한옥마을 조성사업이 활기를 찾았다. 물론 한옥과 양옥이 절반씩 나눠서 절름발이 한옥마을이 되긴 했지만, 수도권에서 처음 조성한 한옥마을이기에 새로운 주거단지이자 일종의 관광명소로 점차 부상하기 시작했다. 현재 진관사에서 가까운 쪽은 한옥단지로만 분양이 돼 제법 한옥마을로서의 면모를 갖추어, 현재는 공터가 거의 없을 정도로 한옥들이 꽉 들어서는, 이름 그대로 한옥마을이 되었다. 이 과정에서 사람들은 내가 은평뉴타운에 산다니까 한옥마을이 가까운 데 있냐며 관심을 표하기 시작했다. 이에 따라 손님들을 집 옆 한옥마을로 가끔 안내하기 시작했는

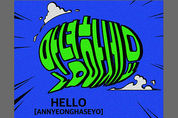

[우리문화신문=김영조 기자] 세계 으뜸글자 한글은 조형에서도 과학적인 창제 방식이 드러난다. 신비로움을 담고 있는 한글의 조형성을 예술로 살려내려는 작업이 시도되고 있다. 여기 “한글 엽서 디자인”은, 서울여대 시각디자인과 한재준 교수가 진행하는 활자꼴을 만들거나 다루는 기초 디자인 과정에서 이끌어낸 학생들의 두 번째 결과물이다. 이 실습 과정은, 수년 전부터 ‘한글디자인’ 또는 ‘타이포그래피’ 과목의 기초 실습 과정에서 진행해 왔는데 ‘헬로(hello)’ 대신 ‘안녕’ 또는 ‘안녕하세요’를 디자인해서 한국어와 한글의 아름다움을 널리 알려보자는 뜻으로 시작했다. 특히 2년 전부터는 코로나19의 여파로 시작된 온라인 실습을 더욱 알차게 준비하여 그 결과를 누리소통망(sns)으로 널리 알리는 중이다. 출발은 “안녕하세요”로 시작하지만, 점차 학생들 스스로 다양한 글귀도 끌어내고, 자유롭게 표현해 간다는 계획이다. 누리소통망에서 “#헬로안녕하세요”, “#hello안녕하세요swu”, "한글예술" 등으로 검색하면 더 많은 작품을 감상할 수 있다(편집자말) ▶ 지난 <헬로 안녕하세요 1> 보

[우리문화신문=유용우 한의사] 우리나라 음식 문화의 저변에는 가난하고 먹을 것이 없던 시절의 가치관을 담고 있는 것이 많다. 가장 가까운 예로 “식사하셨어요?”라며 밥을 먹었는지를 묻는 것이 서로의 인사이지 않았던가. 그리고 씁쓸한 음식 문화 가운데 하나가 “음식을 남기면 죄를 짓는다”라는 것이다. 이러한 말은 우리나라에서 아득한 옛날부터 내려오던 말로 타당한 근거가 있다. 1. 내가 죄인이 될 것인가? 타인을 죄인으로 만들 것인가? 우리나라의 주식인 쌀밥이 내 식탁에 도달하려면 볍씨에서 출발하여 20명의 수고를 거쳐 이루어진다고 한다. 그런데 20명의 수고와 시간 그리고 비용을 거쳐 내 앞에 도달한 밥을 먹기 싫다고 먹지 않으면 결국 쓰레기통에 버리게 된다. 이렇게 내가 밥을 남기면 20명의 노력을 쓰레기통에 버리는 죄인이 된다는 것이다. 그러므로 현재 내가 밥을 먹을 수 있도록 노력해 주신 여러 사람의 수고를 고맙게 생각하고 투정 부리지 말고 먹어야 한다는 것이 우리 겨레의 의식에 스며들어 있다. 필자도 한의대 다니기 전까지 이러한 정서적 바탕 속에서 먹는 것을 대하고 당연시했었다. 그러나 어느 시점에 이를 달리 해석하게 되는 사건을 겪었다. 앞서서 말한

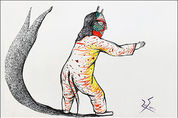

[우리문화신문=이달균 시인] 비비춤 이리 들썩 저리 쿵덕! 비비 놈 차고 뛴다 삼지창 폭탄 지뢰도 아랑곳없이 날아드니 감사원 국정원인들 누가 있어 지켜줄꼬 돌쇠야 마당쇠야 숨었느냐 죽었느냐 들이치다 막아서고 우악시리 겁박하니 미치고 팔짝 뛰것다 제발 좀 진정해라 우리, 배운 사람답게 통성명이나 나눠보자 내 본은 전주 이가에 이름은 아무개라 훔친 성 절대 아니니 의심은 말더라고 <해설> 괴수 형상의 비비는 이리 뛰고 저리 뛰며 마당을 울린다. 보는 이들은 통쾌하여 손뼉 치고 환호한다. 미운 양반님 처단하니 어찌 환호와 박수가 없겠는가. 하늘이 보낸 저승사자처럼 구니 막아 낼 방도가 없다. 돌쇠고 마당쇠고 누가 있어 양반님 보호할까. 감사원에 국정원에 청와대 민원실에 하소연해 봐도 이번에는 소용없어 뵌다. ‘우악시리’란 말은 우악스럽다는 말을 경상도식 사투리로 표현한 것이다. 사투리처럼 보이지만 한자어 우악(愚惡)을 갖다 붙인 말이다. 무식하고 모질며 거친 데가 있다는 뜻을 가진 상당히 유식한 말이다. 경상도에서는 “그놈 참 우악시립다”라며 흔히 쓰던 생활어였으나 현대에 와서는 잘 쓰지 않는다. 양반님은 아무래도 조곤조곤 말로 하는 것이 특기다. 비비

[우리문화신문=김광옥 수원대학교 명예교수] 세종 시대의 인물을 살피고 있는데 그 가운데 한 사람이 실용주의적 사상가 문인 변계량(卞季良, 1369~1430)이다. 경상도에서 태어나 본관은 밀양이고 이색(李穡)ㆍ권근(權近)의 문인이다. 어려서부터 총명해 네 살에 고시의 대구(對句)를 외우고 여섯 살에 글을 지었다. 생애 ∙1382년(우왕 8) 진사시에 합격하고, 이듬해는 생원시에도 합격하였다. ∙1385년 문과에 급제, 전교주부(典校注簿) 겸 진덕박사(進德博士)가 되었다. ∙1392년 조선 건국과 더불어 천우위중령중랑장 겸 전의감승(典醫監丞)에 임명되었으나 나아가지 않았다. 이후 의학교수관을 거쳤다. ∙1396년(태조 4)에는 교서감승(校書監丞)에 지제교(知製敎)를 겸하였다. 태종 초에는 성균관학정, 사제감소감 겸 예문관응교와 직제학을 역임하였다. ∙1407년(태종 7) 문과 중시에 을과 제1인으로 뽑혀 당상관에 오르고 예조우참의가 되었다. 이듬해 세자좌보덕(世子左輔德)이 되고, 그 뒤 예문관제학ㆍ춘추관동지사 겸 내섬시판사ㆍ경연동지사 등을 거쳐, ∙1415년 세자우부빈객(世子右副賓客)이 되었다. 이때 가뭄이 심해 상왕 태종이 크게 근심하자, 하늘에 제사하는 것

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 최근 우리에게 전해진 희소식 가운데 하나는 우리나라 방위산업 분야에서의 수출이 크게 늘고 있다는 것일 거다. 연초에 이집트와 호주에 우리가 생산하는 K-9자주포를 수출하는 계약이 성사된 데 이어 최근에는 폴란드에 K2 전차 천 대와 K-9자주포 600대의 공급계약을 맺었다는 소식이다. 이어 현대자동차그룹이 올해 상반기에 사상 처음으로 세계 자동차 판매량 3위에 올랐다는 소식도 있다. 우리나라 선박 건조가 세계 1위가 된 지는 상당히 오래전의 일이다. 이렇게 자동차, 선박, 방위산업 분야에서 잇따라 들려오는 좋은 소식은 우리나라가 품질 좋은 철강제품을 생산하는 능력을 갖추고 있기에 가능했다는 사실이 깔려 있다. 우리나라가 철강제품의 강국이 된 것은, 말할 것도 없이. 1970년대에 포항제철이 우리 기술로 철을 만들어내는 능력을 갖춘 것이 발판이 되었고, 그것을 성사시킨 것은 고 박태준 포항제철 전 회장의 지대한 공임을 우리는 안다. 그렇지만 이 제철 기술을 확보하기 위해 우리가 전 세계 중요 선진국에 읍소를 했을 때 어느 나라도 거들떠보지 않았는데, 오로지 이웃나라 일본이 이 기술을 우리에게 제공하면서 건설비용도 청구권 자

[우리문화신문=유용우 한의사] 아이들의 하루를 돌아보면 먹고 자는 것이 전부라 할 수 있다. 건강의 관점에서 보면 더더욱 잘 먹고 잘 자는 것이 건강의 지표이자 목표이며 특히 신생아시기부터 3살 무렵까지는 잘 먹고 잘 자는 것이 아이들의 삶의 뿌리라 할 수 있다. 보통 상식처럼 알고 있고 저절로 이루어지는 것ꥶᅩ 아는 잘 잔다는 것이 심층적으로 파고들어 보면 뜻밖에 힘들기도 하고 온전하게 취하기 어렵다는 것을 알게 된다. 따라서 잘 잔다는 것의 기준과 잘 자기 위해 우리가 생활 속에서 할 수 있는 것들을 알아보고 이를 실천하기 위해 노력하도록 하자. 1. 제때 자는 것이 바른 수면 시간이란 단어가 개입되었을 때 우리는 ‘제때’라는 말을 사용한다. 잠을 자는 제때란, 시계가 없다면 해가 진 후 사방이 고요하고 적막해진 시점이라 할 수 있다. 이 시점은 계절에 따라 조금씩 달라서 여름에는 늦게 자고, 겨울에는 일찍 자는 것이 자연스러운 모습이 될 수 있다. 그런데 인간에게는 수면 중에 휴식과 회복에 필요한 충분한 수면 시간이 필요하고, 그 수면시간을 다 충족시키기 위해 절대 필요 시간을 기준으로 자연에 적응한 것으로 보인다. 따라서 밤이 가장 짧은 여름을 기준으

[우리문화신문=이달균 시인] 비비 등장 얼씨구? 양반님들 왜 죄다 꽁무니냐 원양반은 혼비백산 초라니는 쥐구멍찾기 모양은 저래도 저기 암행어사 출두인가? 머리는 뿔 달린 괴수(怪獸) 몸은 사람 형상 얼룩덜룩한 걸 보니 표범 껍데기 쓴 듯한데 누구요? 어사 출두하였으면 마패를 보이시오 <해설> 제3과장에 들어오면 장면이 바뀌어 비비란 친구가 등장한다. 비비는 상상 속 반인반수(半人半獸)다. 「말뚝이 가라사대」는 두 번 오페라로 공연되었다. 한 번은 2022년 1월 20일 진주에서, 두 번째는 2022년 7월 9일, 부산 ‘을숙도 오페라축제’에서 공연되었는데, 그 공연의 하이라이트는 바로 이 비비 등장 장면이라 할 수 있겠다. 오광대놀이는 양반이 판을 깔아주기도 하는데, 그때 은근히 양반을 놀리고 징치하는 모양도 짐짓 모른 척 눈감아 주는 미덕이 있다. 그 주인공이 바로 말뚝이와 비비가 아니겠는가. 물론 말뚝이는 은근슬쩍 말로 몸짓으로 꼬집고 하지만 비비는 직접 몸으로 부딪고 쫓아가고 윽박지르며 징치한다. 하긴 알량한 자존심으로 아랫것들 쥐어박고 갑질하고 난리 치니 이 양반을 징치할 누군가가 필요했것다. 그래서 등장하는 이가 비비인데, 머리에는 뿔이 달

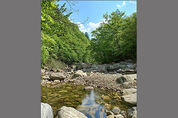

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] <답사 날자> 2022년 5월 16일 월요일 <답사 참가자> 이상훈 김연진 김종화 박인기 부명숙 안승열 오종실 이규석 원영환 최경아 최돈형 홍종배 모두 12명 <답사기 작성일> 2022년 5월 29일 이날 코스는 아름다운 길로 널리 알려진 선재길이다. ‘선재(善財)길’은 월정사에서부터 오대천을 따라서 상원사에 이르는 9km의 산책로다. 선재길을 완주하려면 3~4 시간이 걸리지만, 표고 차이가 200m 정도로 경사가 완만해서 남녀노소 누구라도 산책하듯이 편하게 걸을 수 있는 길이다. 선재길은 월정사가 2004년부터 걷기 행사를 하면서 옛길을 복원하기 시작하였는데, 2013년 10월에 전 구간을 개통하였다. 예전에는 스님과 신도들이 현재의 자동차 길을 따라 월정사에서부터 상원사까지 걸어 다녔다고 한다. 선재길은 불교 경전인 화엄경(華嚴經)에 나오는 선재동자(善財童子)라는 소년의 이름에서 따온 것이다. 화엄경은 불교의 팔만대장경 가운데 가장 방대하며 특이한 경전이다. 한자로 된 화엄경은 80권본을 기준으로 할 때 약 58만 자로 이루어져 있다. 다른 경전은 부처님의 설법을 모은 것인데, 화엄경