[우리문화신문=이동식 인문탐험가] "따따따따따...." 나무기둥을 때리는 부리의 강한 음이 연달아 들린다. 딱따구리가 작업을 하는 소리다. 높은 나무의 굵은 줄기를 때리는 소리는 나무 사이에서 공명을 일으키며 아침을 걷는 우리 같은 산책객들에게는 귀속의 귀지를 파내어주는 듯한 시원함을 안겨준다. 그런데 앗 오늘 아침에는 가까운 나무줄기에서 두 마리가 같이 날아오른다. 목 뒤와 꼬리 밑으로 빨간색이 보인다. 오색딱따구리인 것이다. 딱따구리는 대개는 혼자 있는 것이 보이는데 둘이 같이 날아올라 희롱을 하는 광경은 처음이다. 곧 봄이 온다는 소리인가? 머리 뒤쪽으로 까치 소리도 들린다. 올려다보니 아주 높은 나무 끝에 둥지가 보인다. 몇 그루 나무를 지나자 또 둥지가 높이 달려 있다. 까치둥지들이 몇 개나 있고 이들이 높은 피치로 우는 소리가 이어지는 것이다. 까치만이 아니라 가끔은 작은 새들이 정말로 높은 톤으로 울기도 한다. 그런 날이면 이 일대가 새들의 낙원인 것 같다는 생각이 들 정도이다. 그동안 이곳을 거의 매일 지나면서도 잘 보이지 않던 까치둥지들이 오늘 아침엔 잘 보인다. 그것이 나뭇잎이 다 떨어진 겨울이기에 보이는 것이리라. 여름에 나뭇가지마다 잎

[우리문화신문=유용우 한의사] 한의사는 일반적으로 진맥해서 병증을 파악한다. 지금은 양방의 소견도 참고하지만 본래 한의학의 변증(辨證) 방법은 ‘망문문절(望聞問切)’이다. 곧 보고, 듣고, 묻고, 만져서 이루어내며 그 가운데 진맥은 만지는 것 중의 하나다. 실제로 이러한 여러 가지를 참고하고 종합해서 판별하는데 이러한 변증의 시작은 망(望), 곧 보는 것부터다. 보는 것에 대하여 말하는 것을 ‘형상(形相)’이라 하고 이를 깊이 파고들어서 체계적으로 정립한 것으로 ‘형상학(形相學’), ‘골상학(骨相學)’이 있다. 이를 바탕으로 한의사들이 안색을 살펴 기운의 허실과 청탁을 살피는데, 경륜을 가진 연로한 한의사들이 흔히 말하는 ‘혈색이 좋아졌다’, “안색이 밝아졌다‘라고 표현하는 것과 같은 맥락이다. 곧 얼굴을 보고 대강의 건강을 유추할 수 있게 되는데 이때 혈색(血色)이라 표현하는 혈(血)이 진짜 피의 색인 것이다. 혈액의 색깔이 피부에 투영되어 고스란히 외부에 노출되고 특히 얼굴에 적나라하게 드러나므로 얼굴의 혈색으로 건강상태를 파악하되 실질적으로는 얼굴의 색을 살펴서 혈액의 건강상태를 유추하는 것이다. 혈색을 좌우하는 다양한 요소가 있는데 이를 크게 분류하면

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 한강의 발원지가 바뀌자 우통수가 있는 평창군은 섭섭했다. 특히 월정사 측에서 실망이 컸다. 그래서 평창군과 월정사가 공동으로 주관하여 2015년에 월정사성보박물관 옆에 ‘한강시원지체험관’을 만들었다. 얼마 전에 내가 체험관에 들어가 보았는데, 우통수 모형관을 만들어 놓았다. 한강의 근원을 언급한 가장 오래된 문헌인 《세종실록지리지》에 “오대산 수정암 옆에 물이 솟아 나오는 샘이 있는데, 색과 맛이 보통과 다르고 그 무게 또한 그러하여 우통수라 한다. 우통수는 금강연이 되고 한수(漢水)의 근원이 된다.”라고 기록되어 있다. 한수는 한강의 옛 이름이다. 한강의 발원지 지위를 검룡소에 넘겨주고, 이제 우통수는 한강의 ‘역사적 시원지’라는 새로운 이름을 얻었다. 대학 동창생들이 모여서 수다를 떨다 보니, 아무래도 다른 동창생 이야기가 나왔다. 나는 1974년 군에서 제대한 뒤에 한국교육개발원에서 연구원으로 근무를 했다. 그때 동창인 ㄱ 교수를 나의 사촌 여동생에게 중매한 적이 있다. 중매는 실패하였고, 간호사였던 여동생은 다른 남자와 결혼하여 미국으로 가서 잘살고 있다. 그런데 나는 ㄱ 교수가 왜 여동생이 싫다고 했는지 물어보

[우리문화신문=이달균 시인] 이 몸은 말뚝이올시다 천하고 못난 탈놀음의 어릿광대 팔자는 오그라들고 청승은 늘어난다고 뛰어봐야 벼룩인 말뚝이올시다 주인공은 애시당초 언감생심이라 이 마당에서 저 마당으로 한고비 넘길 때나 스리슬쩍 등장하여 익살맞은 몸짓으로 나타났다 사라지는 엑스트라급 조연이오 하지만 말뚝이 없는 탈마당은 재미는 고사하고 막힌 가슴 뻥 뚫어 줄 그 무엇도 없는 맹탕이 되고 마니 그 또한 소용됨이 꽤나 쏠쏠한 놈이라는 항간의 추임새도 있긴 있나 보옵디다

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 마침내 설을 지냈다. 요란한 호랑이 해의 설인데 눈이 많이 내려 온통 세상이 하얗게 뒤덮이는, 그야말로 설(雪)의 설이 되었다. 새벽부터 내리기 시작한 눈이 아침이 되어 중부지방, 특히나 내가 사는 북한산 일대를 덮어주니 마음이 그리 포근할 수 없다. 일찍 산에 올라 눈을 밟을 때의 그 소리. 바람에 흩날리는 눈가루들이 얼굴을 때릴 때의 상큼한 느낌, 가지마다 붙은 눈가루들로 해서 나무와 숲과 산이 보여주는 깨끗하고 고결한 자태... 설에 큰 눈이 온 것은 아주 귀하다는 기상당국의 설명 그대로 설에 주는 진정한 선물이라고 할 수 있다. 올겨울은 좀 춥기도 추웠고 눈이 가끔 오곤 해서 겨울다웠다고나 할까, 아침의 쌀쌀함이 옷깃을 여미게 하는 날이 꽤 많았던 것 같다. 코로나 속에서도 설이라고 6인 이하로 가족들이 만나고 정을 나누고 하다 보니 어느새 입춘이다. 곧 봄기운이 들어서는 날이란 뜻이리라. 아마도 예년 같았으면 기온이 올라 남녘에서는 꽃망울이 터지는 소리가 여기 서울에까지 올라올 것이련만, 올해는 아직 소식이 없는 것이 역시 올겨울 추위가 제법 매서웠다는 뜻이리라. 그렇더라도 꽃나무에는 새 꽃의 기운이 망울망울 맺히고

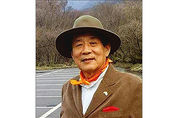

[우리문화신문=허홍구 시인] 누가 제주도를 이야기하면 성산포의 채바다 시인을 생각한다. 1996년에 <하멜기념사업회>를 만들어 25년째 활동 중이다. 제주도 서귀포시 대정읍 하멜이 표착한 터에는 <난파 희생자 위령탑>을 세우고 해마다 여러 행사를 해 오고 있다 96년, 97년, 2001년에는 제주에서 뗏목 배를 타고 목숨을 건 항해로 대한해협을 3번이나 건넌 바다의 사나이 해양탐험가다. 채길웅 이란 자신의 이름을 채바다로 바꾸고 제주-강진, 고대 뱃길, 왕인 박사 뱃길, 삼별초 뱃길로 탐험을 이어갔다. 1653년 하멜 일행 64명을 실은 네덜란드 동인도회사 소속 무역선이 일본 나가사키로 가다가 풍랑으로 제주에 표착했을 때 하멜은 그때 나이가 23살이었으며 선원 중에는 15살 전후의 10대도 있었다. 그래서 채바다 시인은 젊은이들의 도전을 기대하며 해양대국을 꿈꾸도록 독려한다. 우리의 젊은이들에게 도전정신을 심어주고, 해양의 역사를 알리고, 왜곡된 일본 역사문화를 일깨워준 공로로 대통령 표창과 해양수산부 장관상인 <장보고상>도 받았다 값어치 있는 일에 흥미를 갖고 일을 한다면 늙음을 치료하는 최고의 처방이라 믿는다는 78살 채바

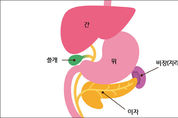

[우리문화신문=유용우 한의사] 한방에서 몸의 노폐물을 없애는 방법으로 치료를 진행하는 것은 한의학의 출발과 더불어 시작된 고유한 방법이다. 한의학의 토대가 되는 《황제내경(黃帝內經)》의 ‘한토하(汗吐下) 삼법’에서 유래한 것으로 상한론에서 3종류의 승기탕(承氣湯)을 사용하여 숙변을 비롯한 조시(燥屎), 사기(邪氣)의 울체 등을 치료하며 한하(寒下), 온하(溫下), 준하(峻下), 완하(緩下) 등의 여러 하법(下法-설사시키는 법)을 응용하였다. 이러한 치료의 한 방법이었던 하법은 점점 발달하면서 건강 증진을 위한 하나의 방법으로 발달하였다. 1. 도창법 이러한 한토하의 방법이 발전하여 하나의 법으로 승화시킨 것으로 ‘도창법’이 있다. 도창법이란 장과 위의 찌꺼기를 싹 씻어내는 비법으로 음식에 심하게 상한 일은 없어도 몸 안에 머물러 있는 담(痰,疲)과 어혈(瘀血)이 조금씩 몰려서 여러 달이 되면 비위(脾胃)가 깨끗하지 못하게 되고 소화 작용이 제대로 수행되지 못하여 여러 성인병과 만성질환 등이 드러날 때 활용하였다. 도창법은 쇠고기를 졸여서 만든 하천고(霞天膏) 또는 자기 소변을 이용한 윤회주(輪廻酒)를 사용한다. 소고기를 사용한 하천고의 처방은 쇠고기의 영양분

[우리문화신문=이달균 시인] 이달균 시조집 《말뚝이 가라사대》는 지난 2009년 펴낸 뒤 그 걸쭉한 언어의 유희에 많은 이가 환호를 했다. 그는 시조집 서문에서 “어허, 할 말 많은 세상, 대신 이놈 말뚝이 잘난 놈 욕도 좀 하고 못난 놈 편에서 슬쩍 훈수도 두려 했다.”라고 읊조렸다. 지금 우리네 세상은 그야말로 할 말 많을 때임이 분명하다. 따라서 <우리문화신문>은 이달균 시인을 다시 불러내 그의 걸쭉한 언어유희와 함께 세상을 훈수하는 연재를 오늘부터 시작하여 주 1회 매주 금요일 이어싣기(연재)를 한다. (편집자 말) 이달균 시조집 《말뚝이 가라사대》 자작시 해설을 시작하면서 이달균 시조집 《말뚝이 가라사대》는 고성오광대를 원용하여 쓴 서사극 형태의 시조 54수를 묶은 책이다. 고성오광대는 춤으로 연결되었기에 춤과 춤의 서사적 개연성을 강조하지는 않는다. ‘오광대’의 다섯은 정설이 없다. 오행설, 혹은 다섯 마당, 오방색 옷을 입은 양반들 등 여러 주장이 있으나 딱히 ”이것이다!“라고 말할 수도 없다. 그러므로 필자 역시 시집을 엮으면서 고성오광대 연희에 얽매이지 않고 극적 요소를 가미하여 창작하였다

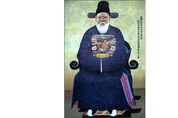

[우리문화신문=김광옥 수원대학교 명예교수] 태종 조에서 성종 조까지의 문신 정인지는 조선 태종 때부터 세종 그리고 문종과 단종 그리고 세조와 예종 다시 성종 때까지 활약한 유학자이자 공신이다. 정인지는 조선전기 병조판서, 좌의정, 영의정부사 등을 지낸 문신이다. 태조 5년(1396)에 태어나 성종 9년(1478년)에 죽었다. 태종 11년(1411) 생원시에 합격했고, 태종 14년 식년문과에 장원으로 급제하였다. 세종 즉위년(1418)에 병조좌랑을 거쳐 세종 3년에는 상왕(上王 : 태종)의 “대임을 맡길만한 인물이니 중용하라.”라는 말과 함께 병조정랑에 승직되었다. 이후 세종의 신임을 받으면서 이조ㆍ예조의 정랑을 역임하였다. 세종 6년에 집현전관(集賢殿官)에 뽑히면서 응교에 제수되고, 직전(直殿)에 승진되었다. 다음 해(1427)에 문과중시에 장원으로 급제하고 다시 직제학에 승진한다. 세종 13년(1431)에는 정초(鄭招)와 함께 대통력(大統曆)을 개정하고 《칠정산내편(七政算內篇)》을 저술하는 등 역법을 정비하였다. * 《칠정산 내편》 : 중국 최고의 역법으로 알려진 수시력(授時曆)을 바탕으로 하는 재래의 동양역 법. 세종 24년(1442)에는 예문관대제학으로

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 서울 종로구의 종로5가와 6가 사이 위쪽에는 효제동이란 곳이 있다. 북쪽으로는 이화동(梨花洞), 동쪽으로는 충신동(忠信洞)ㆍ종로6가, 남쪽으로는 종로5가, 서쪽으로는 연지동(蓮池洞)과 접해 있는 지역인데 지금부터 99년 전인 1923년 1월 22일 이곳에서는 세상을 놀라게 한 총격전이 벌어졌다. 이 동네의 이혜수란 사람의 집에는 열흘 전에 종로경찰서에 폭탄을 던진 34살의 한 청년이 숨어들어 있었는데, 추적하던 일본 경찰이 새벽에 이 청년의 은신처를 알고는 무장경찰 4백여 명을 동원해 이 씨의 집을 겹겹이 포위하고 포위망을 좁혀오던 상황이었다. 이에 이 청년은 지붕 위로 올라가 몇 시간 동안 일본 경찰과 지붕을 타고 다니며 권총으로 총격전을 벌여 많은 일본경찰이 죽거나 다쳤지만, 탄환이 다 떨어지는 절체절명의 순간이 오자 항복하지 않고 스스로 머리에 총을 쏘아 자결하였다. 열흘 전 청년이 종로경찰서에 폭탄을 던진 것은, 당시 종로경찰서가 일제 식민통치의 골간을 이루었던 경찰력의 대표적인 본산이자 수많은 독립운동가를 탄압, 압살하여 한국인들의 원한의 상징인 곳이었기 때문이다. 이 폭탄으로 일본 경찰이 직접 죽거나 다친 것은