[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 거금도 부두에 도착하니 오후 3시가 되었다. 우리는 이틀 전에 전화를 드렸고 또 절이 부두에서 별로 멀지 않다고 하여 전화를 다시 하지 않고 찾아갔다. 초행길이었기 때문에 무려 네 사람이나 붙잡고 계속 길을 물어물어 갔다. (주: 당시에는 차에 길찾게-내비가 없었다.) 조그만 골목길을 지나 논을 지나고 호젓한 산길을 한참 올라가 겨우 찾아가니 송광암이라고 쓰인 절이 나온다. 약간 이상한 느낌이 들었다. 우리는 금산정사가 어디냐고 계속 물었는데, 송광암이 나오다니. 주차하고 계단을 올라갔다. 절 마당에 들어서자 토종 강아지 한 마리가 우리를 보더니 일어서지도 않고 몇 번 짖다 만다. 참으로 느긋한 강아지였다. 인기척 하나 없는 조그마하고 조용한 산사였다. 옆으로 돌아가니 젊은 비구니 한 사람이 보인다. 연담거사가 공손하게 합장하고 금산정사가 어디냐고 물었다. 파르라니 머리를 깎은 무표정한 비구니는 자기는 잘 모르겠으니 마을로 내려가 물어보라고 무덤덤하게 대답한다. 섬에 절이 두 곳뿐이라는데 자기는 다른 절의 위치를 모른다? 잠시 원망스러운 생각이 스쳤다. 수행하는 사람이 왜 이렇게 불친절할까? 곧이어 마음을 바꾸었다. 아

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 경북 문경시 문경읍 당포리 당포 초등학교 입구에서 '문경요'라는 표지판을 보고 성주봉 쪽으로 차를 몰고 한참을 가도 가마같은 것이 보이지 않는다. 돌아내려와 다시 올라가 보니 길옆에 큰 장작더미가 보인다. 틀림없이 여기일 것이라는 생각에 차를 세우는 순간 나무판자 같은 것으로 건물 전면을 감싼 창고 같은 건물 뒤에서 낭랑한 목소리가 들린다. "어서 오세요" 문경요의 새로운 주인이 된 천경희 씨임에 틀림이 없다. 밖으로 창이 없어 투박하고 숨이 막히는 듯한 이곳이 도천(陶泉) 천한봉(千漢鳳) 선생의 도자미술관이다. 따님의 안내로 실내로 들어가니 선생의 숨결이 담긴 작품들이 멋지게 서고 앉아서 손님들을 맞고 있다. 하나같이 단아하고 깔끔하고 차분하고 정숙한 모습이다. 소문으로 들던 천한봉 선생의 성품 그대로다. 전시장 전면 높은 곳에 편액이 하나 걸려 있다. 행서 혹은 초서 같은데 꼿꼿하게 쓴 필치가 예사롭지 않다. 한자를 읽지 못하고 우선 누가 썼는가를 보니 76살 노인 효당(曉堂) 화상이라고 되어 있다. 효당이라면 스님으로서 불교와 다도(茶道)를 일으킨 최범술(崔凡述) 님을 말하는 것이 아닌가? 따님 천경희 씨는 효당을 알아

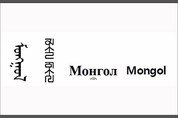

[우리문화신문=신부용 전 KAIST 교수] 지난번 19번째 이야기에서 문자라는 것은 말을 표기하는 하나의 기술이기 때문에 필요하다면 얼마든지 그 기술을 수정하거나 아예 다른 기술로 바꿀 수 있다고 했습니다. 그리고 20번째 이야기에서 여러 번 문자를 바꾸어 쓴 몽골을 예로 들었습니다. 물론 여러 번 바꾼 것이 장하다는 뜻은 아닙니다. 바꿀 수 있다는 것을 보였을 뿐입니다. 우리 한글은 어떨까요? 한글은 우리말을 표기하는 데에는 별문제가 없지만 외래어 표기에는 문제가 많습니다. 외래어표기법은 원래 일제강점기에 만들어져 지금도 그 골격을 그대로 유지하고 있습니다. 말만 외래어표기법이지 사실상 외래어가 아직 안 된 순수한 외국어 표기에도 ‘외국어는 외래어표기법으로 표기한다’라는 규정을 두어 강제 적용하고 있습니다. 그때와 지금 우리가 접하는 외국어의 위상은 천지 차이가 나며 앞으로 더 심해질 것입니다. 하루라도 빨리 ‘외래어표기법’을 없애고 ‘외국어 표기법’을 현실에 맞게 만들어 내야 합니다. 우리는 한글에 대해 무한한 자부심을 품고 앞으로 세계 문자가 될 것이라 기대하고 있습니다. 그리고 찌아찌아를 세계 무대로 가는 출발점으로 생각합니다. 그러나 찌아찌아는 외래

[우리문화신문=유용우 한의사] 우리 몸을 구성하고 있는 장부조직과 세포는 아직도 밝혀질 것이 더 많은 신비가 있다. 여기에 마음과 정신까지 파고들면 모르는 부분이 더 많은 세계가 우리의 몸과 맘이다. 이러한 장부조직은 각자의 구조와 역할을 가지고 있지다. 지난주에 소화기 장부의 인공지능에 대해 살펴보면서 비위를 맞추는 것에 대해 알아보았다. 이번에는 소화기 장부에서 좀 더 독특한 특성이 있는 대장의 인공지능 기능에 대해 알아보고자 한다. 1. 소화기의 말단 장부라는 구조적 특성이 있는 대장 흔히 말단의 서러움 또는 말단의 운명이라는 것이 있다. 곧 대장이 본래 역할을 하려면 대장의 위쪽에 연결된 장부들이 정상적인 과정을 거쳐 대장에 미즙을 내려보내야 한다. 그러지 못하면 대장은 선행 장부들이 미흡하게 만들어 내려보냈기 때문에 이루지 못한 역할을 감당해야만 한다. 우리가 음식을 먹게 되면 입에서 분비되는 타액부터 시작해서 식도, 위장, 십이지장, 소장, 대장을 거치는 동안 담즙과 췌액이 분비되면서 소화되고 일부 흡수된 상태로 전달된다. 이러한 상태에서 선행 장부들이 제 기능을 다했을 때 대장이 자기 역할을 온전히 할 수 있게 된다. 곧 대장이 아무리 튼튼하다

[우리문화신문=일취스님(철학박사)] 대개 사람들은 알게 모르게 일상의 대부분을 선과 악의 숲을 들락거리게 마련이다. 그런가 하면 때로는 자신이 선인이 되거나, 악인이 되기도 한다. 그래 악인이 선인인 척하는가 하면, 선인이 악인으로 둔갑하기도 한다. 무릇 모두가 원하는 선인으로 살아가기는 무척이나 어려운가 보다. 아무리 자신이 선인이라 하지만 마음은 항상 악의 숲을 들락거리기 때문이다. 다만 악을 좀 더 적게 지을 따름이지 자신도 모르게 죄를 짓고 살아가고 있어서다. 그렇기에 악에 물들어 버린 자는 선을 뒤로한 채 악의 늪에서 헤어나지 못한다. “거소습불이여구(渠所習不以與狗)” 이는 “제 버릇 개 못 준다.”라는 말이다. 이처럼 자신의 못된 습성은 죽어서도 고치기 어렵다고 함이겠다. 어쩌다 악인이 뜬금없이 개과천선(改過遷善)했다고 하자. 이런 경우는 낙타가 바늘구멍에 들어가기보다 어려운 일이다. 얼마 전 부산에서 ‘묻지 마’ 살인사건이 있었다. 텔레비전에 비친 화면에 외양으로는 우리네와 별반 다르지 않은 양순한 사람 같아 보이건만 어찌 인간의 탈을 썼는가 싶을 만큼 극악무도한 살인을 저질러 세간을 경악게 했다. “저렇게 곱게 생긴 여성이 어떻게 저런 살인을

[우리문화신문=김광옥 수원대학교 명예교수] 세종을 도와 세종르네상스를 만든 인물들을 살피고 있다. 조말생과 허후를 보자. 조말생(趙末生, 1370 공민왕 19 ~ 1447 세종 29) 조선전기 병조판서, 대제학 등을 역임한 문신으로 본관은 양주(楊州)다. 생애 및 활동사항 1401년(태종 1) : 생원으로서 증광문과에 장원급제하여 요물고(料物庫, 궁중의 양식으로 쓰는 곡식을 맡아보던 관청) 부사(副使)에 임용되었고, 감찰ㆍ정언ㆍ헌납을 거쳐 이조정랑에 승진되었다. 1407년 문과중시(文科重試)에 2등으로 급제하여 전농시典農寺, 제물로 올리는 곡물을 공급하는 일을 담당하던 관청) 부정(副正)이 되었으며, 다시 장령ㆍ직제학을 역임하였다. 1411년(태종 11): 판선공감사가 되었다가 곧 승정원동부대언(承政院同副代言)에 잠시 임명되었으며, 승진하여 지신사(知申事) 등을 역임하고, 1418년에는 이조참판에 이르러 가정대부(嘉靖大夫)가 되었다. 같은 해 8월에 형조판서ㆍ병조판서를 차례로 역임하였다. 세종 8년(1426) : 뇌물 받은 죄로 연좌되어 외직으로 좌천되었다. 세종 14년에 동지중추원사가 되고 다음 해에 함길도도관찰사에 임명되었으나 병으로 그만두었다. 세종 1

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 송광사에서는 재가불자들이 4박 5일의 출가 수련을 하고 있었다. 현수막에는 ‘짧은 출가 긴 깨달음’이라고 쓰여 있었다. 연담 거사도 세 번인가 이 같은 수련회에 참가한 적이 있다고 한다. 그런데 요즈음은 신청자가 많아 2, 3년 기다리는 사람도 있단다. (최근에는 템플스테이라는 이름으로 절에서 불교를 경험하기가 매우 쉬워졌다.) 참가자들 가운데는 천주교의 신부와 수녀도 더러 끼어 있는데 개신교의 목사님은 아직 한 사람도 없었다고 하니, 종단의 포용성 또는 개방성을 보여 주는 단면이라고 말할 수 있겠다. 사실 나는 원래 30년 동안이나 성당에 다니다가 혼인한 뒤에 부인 따라서 개신교에 나가는데, 언젠가는 이러한 4박 5일 출가에 참여하여 불교를 맛보고 싶다. 내 주변 사람들은 나의 종교적 성향에 대해서 고개를 갸우뚱한다. 색깔이 분명하지 않다고 말한다. 내 답변은 이렇다. 나는 아직도 진리의 구도자이다. 지금까지도 진리를 찾는 중이다. 더욱 정확히 말하면 진리를 체험하고 싶다. 내가 아직 진리를 체험하지 못했기 때문에 나는 어떤 사람이 진리를 체험했다고 말하면 그의 체험을 존중한다. 어떤 사람은 ‘진리의 구조는 이렇게 되

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 경상북도 문경읍 관음리에서 충청북도 충주시 미륵리로 넘어가는 해발 550여 미터의 재를 누가 하늘재라고 이름 붙였을까? 신라 초기 아달라왕 3년(서기 156년)에 이 고개를 열었다고 했고 당시에는 이 고개를 넘으면 백제나 고구려 땅이었을 터이니 아무래도 신라사람들이 붙였을 것이다. 하늘재를 문경 쪽에서 오르려면 지금 용흥초등학교가 있는 갈평리가 출발점이 된다. 필자는 초등학교 2학년까지 여기서 공부했다. 동행하는 이광호 연세대 명예교수는 3학년까지 다니셨단다. 추억이 서린 곳이다. 여기서부터 하늘재까지는 좀 아득하기는 하다. 사진에서 보듯 용흥초등학교 교정에서 보면 저 멀리 뾰족하게 봉우리가 보이는데 그것이 해발 1,165미터 주흘산의 주봉이고 그 험한 산들이 오른쪽으로 달려가다가 조금 낮아진 산등이에 계립령( 鷄立嶺)이란 이름으로 재가 서기 156년에 만들어졌으니 근 2천 년 전 일이다. 그때 이후 조선조 초까지 영남과 서울권을 잇는 대표적인 관문으로 활약했는데 550미터 높이라서 그리 높은 것은 아니지만 평지에서 넘으려면 하늘로 계속 오르는 것 같아서 하늘재란 이름이 생겼을 것이다. 문경이 자랑하는 시인 권갑하 씨에게 하

[우리문화신문=신부용 전 KAIST 교수] 몽골은 우리에게 매우 특별한 나라입니다. 길거리에서 몽골인을 만나면 마치 고향 사람이라도 만나는 것 같은 느낌이 들게 됩니다. 우리를 정복했던 역사가 있지만 피차 불편한 마음이 없는 것이 이상할 정도입니다. 몽골이 우리에게 특별하듯 우리 역시 그들에게 특별한 나라일 것입니다. 팬데믹 이전인 2019년 몽골을 방문한 한국인이 10만 명을 넘어 러시아, 중국 다음으로 많았으며 현재 국내 체류 몽골인이 4만 명에 달해 그들 인구의 1%가 넘습니다. 이미 한국을 다녀가 우리와 친숙해 있는 인구의 비율은 이보다 더 많을 것입니다. 몽골은 땅이 넓고 사람이 귀한 대신 우리는 그 반대라 서로 바꿀 일이 많을 것입니다. 앞으로 우크라이나 전쟁이 끝나 러시아와 중국이 좀 더 개방된다면 아래 그림처럼 몽골과 카자흐스탄을 통과하여 이스탄불과 서울을 잇는 통로가 열릴 수 있다는 주장도 있습니다. 이는 동서양이 육로로 연결되는 세계사적인 사건으로 우리에게 엄청난 효과를 가져오게 될 것입니다. 몽골은 어떤 나라인가? 몽골은 칭기즈칸의 나라입니다. 칭기즈칸의 원나라가 쇠퇴하여 1552년에는 고향 땅인 몽골지역으로 돌아왔습니다. 그러나 다시 청

[우리문화신문=유용우 한의사] 우리의 생존의 바탕이 되는 의식주(衣食住)에서 특히 먹는 것을 말할 때 본능적인 것이 우선인지, 경험적인 부분이 우선인지를 고민한 적이 있다. 곧 신생아가 모유를 먹는 모습을 보면 본능이 우선인 것은 분명한데, 각 지역과 민족마다의 식습관을 살펴보면 경험에 따라 식생활이 이루어지는 양상을 볼 수 있다. 한편, 이러한 다양한 식생활에서 인간이 먹고 소화하는 것을 볼 때 아무래도 장(腸)에 인공지능이 있는 것 같다고 생각하게 되었다. 곧 무엇을 먹을지 선택하고 소화하는 과정을 볼 때, 인간이 의식적으로 인지(認知)해서 할 수 있는 영역을 넘어서서 정밀하게 이루어지는 모습에 감탄이 저절로 나온다. 이러한 가운데 한편으로는 보이는 모습에 순응(順應)하게 되고 한편으로는 좀 더 효과적인 방향성을 잡을 수 있다고 생각되어 대략적인 흐름을 살펴보기로 한다. 이를 구분하면 소화과정에서 비위라는 인공지능이 있고 흡수과정에서는 대장을 중심으로 한 인공지능이 있다고 볼 수 있다. 우리가 흔히 음식을 먹을 때 “비위를 맞추어 먹는다”라고 표현한다. 우리가 흔히 ‘상사의 비위를 맞춘다.’, ‘친구의 비위를 맞춘다.’라고 표현하곤 하는데 이런 사회적인