[우리문화신문=유용우 한의사] 한의학이란 학문을 돌아볼 때 뼈대가 잘 갖추어져 있다는 것을 새삼 느끼게 된다. 동양 학문의 토대인 음양오행(陰陽五行)에서 출발하여 정신과 육체를 함께 말하는 ‘정기신(精氣神)’의 논리와 더불어 인체는 소우주(小宇宙)란 전제 아래 이루어지는 인체관(人體觀)을 완성하였다. 이러한 튼실한 바탕이 있기에 현대의 발달된 과학과 의료 기술에서도 한의학의 존재가 필요하고 필요한 의학적 역량을 발휘하고 있다. 인체는 소우주라는 언어에 대하여 다양한 해석이 있는데 그 가운데 하나가 완전(完全)함에 대한 근거가 된다. 이는 인체는 스스로 건강한 삶을 위한 우주에 존재하는 모든 요소를 갖추고 있다는 것을 말한다. 곧 일정한 세포단위에서 시작하여 외부의 활동에 이르는 생리 리듬, 지구에서 존재하기 위하여 적당하고 일정한 체온과 내부 장부조직의 구조와 기능의 완비 등등 현대에도 미처 밝히지 못하는 치밀한 설계로 이루어진 존재인 것이다. 따라서 건강한 삶은 이러한 본디 완전함을 방해하는 요소만 없다면 저절로 이루어진다는 의미가 숨어있다. 이때 본디 완전함을 유지할 수 있는 힘을 우리는 자생력(自生力)이라 하고 방해하는 요소를 노폐물(老廢物)이라 정의하

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 길 따라 걷다 보니 가양과 함께 걷게 되었다. 그는 환경교육에 관해서는 우리나라 최고의 전문가다. 한국교원대 환경교육과 교수로 은퇴한 이후에도 그는 국가환경교육센터장 직을 5년이나 잘 수행하였다. 나는 그와 함께 중학교 환경 교과서를 만든 경험이 있다. 분야별로 교수 여러 명이 참여해 함께 작업을 했는데, 그가 팀장을 맡았었다. 그는 일 처리가 꼼꼼하고 기획력과 추진력이 대단해서 우리는 그에게 ‘등소평’이라는 별명을 붙여 주었다. 자연과 꽃과 나무에 대한 호기심이 조금도 식지 않은 가양은 왼편 언덕 비탈에 있는 붉은 꽃을 사진 찍었다. 나리꽃 종류인 줄은 알겠는데, 이름을 정확히 모르겠단다. 나중에 이름을 알아보겠다고 한다. 나리는 우리말이고 백합(百合)은 한자말이다. 나리와 백합은 같은 이름이다. 그런데 백합에서 백은 ‘흰 백(白)’이 아니고 ‘일백 백’이다. 나리의 알뿌리는 많은 수의 비늘줄기로 이뤄져 있는데, 그 수가 100개쯤 된다고 해서 붙여진 이름이다. 식물도감을 찾아보면 나리꽃이라는 꽃은 없다. 참나리, 땅나리, 솔나리, 하늘나리, 말나리, 하늘말나리 등등이 모두 나리꽃에 속한다고 볼 수 있다. ‘진짜 나리

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 집사람이 당혹해하며 "그게 떨어져 나가 아무것도 없네요"라고 한다. 며칠 전 눈이 많이 왔을 때 해를 넘긴 기념으로 절에 갔다가 거기서 받은 작은 진언 쪽지를 다른 책자 사이에 끼고 산길을 돌아서 왔는데 집에 와서 보니 그 가운데 하나가 어느새 빠져나가 없어졌다. 집사람이 은근히 힐난하는 눈초리다. 그 종이라는 게 스프링 사이에서는 빠질 수 있으니 잘 들고 가라고 일껏 당부했건만 그걸 놓쳤냐는 것이겠지. 그래서 그다음 날 어제 온 산길을 다시 돌아가 보니 그게 산길 옆에 그냥 떨어져 있기에 바로 주워서 돌아왔다. 없었으면 절에까지 다시 가서 받아와야 할 판이었다. 그래도 이건 천만다행이다. 다시 돌아가서 주워올 수가 있었으니 말이다. 그렇지만 우리네 사는 것은 그게 안 될 때가 많다. 지나온 길에 뭔가 소중한 것을 빠트리고 왔어도, 그것을 다시 돌아가서 챙길 수가 없기 때문이리라. 우리가 아마도 고등학교 국어시간에 배웠을 것 같은데, '가지 않은 길'이라는 제목으로 번역된 미국 시인 로버트 프로스트(1874~1963)의 시 'The road not taken'는 우리에게 꽤 사랑받는 시이다. 숲속에 두 갈래 길이 있어 어느

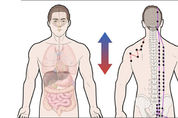

[우리문화신문=유용우 한의사] 지난해 봄에 폐결핵의 후유증과 해결책을 알아보는 글을 내보인 적이 있다. 나름 충실한 글이라 자부하였는데 최근에 일상생활이 곤란할 정도로 극도의 폐결핵 후유증을 호소하는 두 명의 환자분을 진료하면서 이전 글이 미흡했다고 자각하게 되어 다시 한번 얘기해보려 한다. 우리가 외부의 세균이나 바이러스에 감염되면 인체는 비상사태가 되어 이를 해소하기 위해 노력하고 이에 따라 생체리듬이 깨지고 여러 장부에 짐이 되고 손상이 이루어진다. 크게 볼 때 감기와 최근의 코로나19와 같은 바이러스의 감염이 있고, 상한 음식물을 먹었을 때 발생하는 장염과 호흡기로는 폐결핵과 같은 세균 감염이 있다. 대부분 감염질환은 급성으로 3~4일 이내에 해소되거나 만성으로 전환되어도 3주에서 3개월을 넘지 않는다. 그러나 폐결핵만은 가볍게 치료되어도 6달, 길면 1년이 넘도록 인체가 결핵균과 치열한 전쟁을 해야 겨우 승리하는 것이다. 곧 인체의 입장에서 6달 이상을 결핵치료약의 원조(援助)를 받으며 생사(生死)를 건 치열한 전투를 하는 셈이다. 그러므로 6달 이상 이루어진 전쟁으로 전쟁터가 되었던 폐(肺)는 엄청남 물리적 손상을 입게 되고 이를 지원하기 위하여

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] <답사 날자> 2021년 6월 24일(목) <답사 참가자> 이상훈 박인기 우명길 이규석 원영환 최돈형 홍종배, 모두 7명 <답사기 작성일> 2021년 7월 6일(화) 이날 걸은 평창강 따라 걷기 제9구간은 영월군 한반도면 광전리 소오목2교에서 한반도면 광전리 한아름민박집 앞 평창강가에 이르는 9km 거리이다. 나는 아침 일찍 일어나 한반도면의 일기예보를 확인하여 답사팀 카톡방에 올렸다. 그런데 석영은 답사 참가를 뒤늦게 결정하는 바람에 제시간에 출발하는 기차표는 매진되고 1시간 먼저 출발하는 기차표를 겨우 구했다고 한다. 그는 오전 8시 40분에 평창역에 도착하였다. 그는 국문과 교수를 해서 그런지 몰라도 감성이 매우 풍부한 친구다. 그는 아침 9시 20분에 답사팀 카톡방에 “오늘 행로에 전경으로 드리우는 한시 한 편입니다”라고 서문을 달아 다음과 같은 시를 올렸다. 雨餘庭院靜如掃 風過軒窓凉似秋 우여정원정여소 풍과헌창량사추 山色溪聲又松籟 有何塵事到心頭 산색계성우송뢰 유하진사도심두 비 갠 뒤 정원은 비질한 듯 고요하고 들창에 바람 들자 가을인 양 서늘하다. 산빛과 냇물 소리 솔가지 퉁소 소

[우리문화신문=김광옥 수원대학교 명예교수] 이순지(李純之, ?∼1465)는 세종 때 천문학을 세계 수준으로 올려놓은 조선 전기 대표 천문학자다. 이순지의 출신배경은 장영실과 다르다. 양반 출신에 문과시험도 급제한 문관 관료다. 이순지는 세종 9년(1427년)에 문과에 급제하여 서운관 판사 등을 거쳤고, 문종 때에는 호조참의 그리고 단종 때에는 예조참판, 호조참판을 지냈고, 세조 때에는 한성부윤(현 서울특별시장)을 지냈다. 많은 사람이 세종 때 과학자 하면 장영실을 떠올리지만, 업적으로 따지면 이순지도 장영실 못지않다. 문관 출신이지만, 한양의 위도를 맞출 정도로 천문학에 조예가 깊었다. 이순지가 명문 집안에서 태어나 천문학자가 된 것은 25살인 1430년 무렵에 세종이 선발했기 때문으로 추정한다. 후대 《세조실록》에 다음과 같은 기록이 있다. “1465년 (행 상호군 이순지의 졸기) 행 상호군 이순지가 졸(卒)하다. 이순지의 자(子)는 성보(誠甫)며, 정미년(세종 9년, 1427)에 문과에 급제하였다. 당시 세종은 달력에 의해 천체의 운행을 추정하는 일이 면밀하지 못함을 염려하여, 문신을 가려서 산법(算法)을 익히게 하였는데, 이순지가 근본을 캐어 들어가 연

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 천지(天地) 사이에 있는 존재하는 것 치고 변화하지 않는 것은 하나도 없다. 누구나 아는 것 같은 이 말은, 그러나 보통 일상에서는 보이지 않고, 어느 순간 가는 길을 멈추고 시간이 지나가는 것, 변화하는 것을 볼 때 눈에 들어오고 가슴에 느껴진다. 그때가 바로 해가 바뀌는 연초, 또는 설이다. 한겨울 나뭇잎이 다 떨어지고 나뭇가지에 아무것도 없을 때 여기에 잎이 나오는 것을 생각해내게 되고, 이 나무에서 잎이 처음 나와 싹을 틔웠다가 줄기와 가지로 바뀌고 다시 꽃과 열매로 바뀌며 또 누렇게 낙엽이 지고 마는, 이러한 변화의 이치를 보게 된다. 어찌 만물만 그러하겠는가. 천지(天地) 또한 그러하다. 낮에 밝았다가 밤에 어두워지는 것은 1일(日)의 변화요, 봄에 내놓고 여름에 키우며 가을에 죽이고 겨울에 마감하는 것은 1년(年)의 변화다. 사람의 형체도 마찬가지이다. 처음 태어나 갓난아기가 되었다가 조금 자라서는 방긋 웃을 줄도 알고 말할 줄도 알고 걸어 다닐 줄도 알며 소년기를 지나 청년이 되었다가 장년기를 거치면서 쇠해지고 쇠해진 뒤에 노년을 맞아 마침내는 죽고 마는데, 이 과정의 어느 것 하나 변화 아닌 것이 없다. 그

[우리문화신문=유용우 한의사] 인간은 보통 삶의 3분의 1을 수면으로 보낸다. 이러한 지극히 자연스러운 모습이 우리나라 현대인들의 삶에서 어느 순간 낯설게 다가오면서 여러 가지 파국을 보인다. 우리나라의 경우 초등학교 후반부만 되어도 8시간 수면이 힘든 사회적 환경을 가지게 되었고, 중고생은 8시간을 자면 공부 안 하고 노는 아이로 치부되었으며, 중장년의 경우 8시간을 충분히 자면 사회생활에 적응하지 못하는 사람이 되었다. 이러한 수면이 중년까지는 충분히 자야 하는데 시간이 아까워 다른 일을 하느라 자지 못했다면, 중년의 어느 시점부터는 잘 수 있고 자고 싶은데도 잠을 못 이루는 상태가 된다. 결국 보편적인 생활을 영위하는 한국인은 하늘이 부여해준 삶의 1/3에 이르는 수면 시간을 확보하지 못한 상태로 보내게 되며 놓친 시간만큼 반대급부의 여러 가지 고초를 겪게 된다. 인생을 90살까지 산다면 30년을 자면서 보내게 되는데 너무 길지 않나 생각할 수 있지만 자지 않으면 육체와 정신의 피로를 해소하지 못하고 생체리듬을 유지할 수 없어서 인간에게 충분한 수면은 건강한 삶을 위한 필수 조건이다. 수면 시간을 획득하지 못했을 경우 젊음과 건강이 유지될 때는 어찌어찌

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 아침마다 집 주위 둘레길을 돌면서 언제부터인가 나의 시선은 자꾸 땅 쪽으로 내려가 있다. 둘레길에서 스치는 분들 가운데 마스크를 하지 않은 경우가 제법 있어 그들이 내뿜는 공기 속에 혹시나 바이러스가 있지나 않은가 하는 걱정 때문에 아예 공기를 들이마시는 방향을 다르게 해서 모면하자는 나의 얄팍한 계산 때문이 아닌가 싶다. 어쩌면 우리는 산행을 하거나 길거리를 걸을 때도 나도 모르게 타인을 멀리하고 자기 몸을 사리기 위해서라도 점점 땅 밑으로, 발끝으로 시선이 내려가는 경향이 어느새 생긴 것이 아닌가? 아니면 우리들 삶에 자신이 없어져 그런 것인가? 퇴직하고 매일매일의 뉴스에 신경을 안 쓴다고 하면서 살다가도 쏟아지는 뉴스를 보면 고개를 들 수가 없다. 끝없이 길어지는 코로나19 사태로 고객을 놓치는 자영업자들의 한숨이 하늘을 찌르는데 방역의 고삐를 늦추니 곧바로 다시 확진자가 엄청나게 늘어나고 있고, 이런 와중에 누구는 아파트 분양으로 수 천억이란 돈을 챙겼다는 소식, 그 동네에서 잇달아 벌어지는 자살 소식, 생존을 위해 하루하루 푼돈이라도 벌어야 하는 사람들이 많고 취직을 위해 수없이 자기소개서를 썼다가 찢어버리는 젊은이

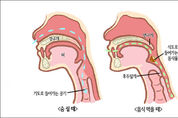

[우리문화신문=유용우 한의사] 우리 몸의 여러 장부와 조직은 일정한 구조와 기능이 있는데 우리 목의 연구개 부위는 좀 더 특수한 구조와 기능이 있다. 목의 연구개 부위는 호흡을 통해 공기가 통하는 호흡기 통로이면서 음식이 지나가는 소화기의 통로도 되는 이중적인 기능을 지닌 구조인 것이다. 이는 호흡의 양면성에 기인하게 되는데 우리는 호흡을 통하여 공기를 들이마시고 내뱉어 인체에 필요한 가스교환을 하는 동시에 발성(發聲)까지 하게 된 것에 연유한다. 곧 호흡이 순수한 가스교환만이 목적이라면 호흡기 통로와 소화기 통로를 완전히 분리해도 된다. 그러나 발성까지 고려하면 발성은 허파꽈리(폐포)의 폐활량에서 출발하여 성대를 거쳐 음식의 통로인 입을 통하여 이루어지게 된다. 따라서 소리는 호흡기와 소화기 통로를 모두 이용하는 것이다. 그러다 보니 호흡기 통로와 소화기 통로의 교차하는 곳을 조절하는 기관으로 연구개가 존재한다. 연구개를 조절함으로써 입을 통해 들어간 음식은 식도로 넘어가고, 코를 통해 유입된 공기는 기관지로 흘러 들어간다. 그런데 연구개 조절이 잘 안 되어 음식이 기관지로 유입되면 기관지는 음식물을 감당하지 못하게 된다. 음식이라는 이물질에 대한 물리적