[우리문화신문=김두루한 참배움연구소장] 초등 교과서로 본 셈본, 산수, 수학 초등학교에서는 ‘셈본’을 1946년부터 1955년까지 펴낸 일이 있다. ‘산수’는 1941년부터 써 온 이름인데, 우리말 도로찾기 차원에서 셈본으로 바꾼 것이었다. 셈본은 셈하는 방식. 또는 그것을 전하는 책을 말한다. 1954년 4월부터 제1차 교육과정이 시작되는데, 1955년부터 교과서 이름은 산수로 다시 바꾸었다. 또 제6차 교육과정(1992~1997)에 따라 '국민학교'에서 '초등학교'로 이름이 바뀌고, 1994년부터 '산수'가 '수학'으로 바뀌었다. 이전까지 수학은 중학교와 고등학교 때 배웠던 과목이었다. 《한국민족문화대백과사전》과 《두산백과사전》, 고등학교 《수학》 (박교식 외, 동아출판) 교과서에서는 ‘수학’을 다음과 같이 풀이했다. 숫자와 기호를 사용하여 수량과 도형 및 그것들의 관계를 다루는 학문《민족》 물건을 헤아리거나 측정하는 것에서 시작되는 수(數)ㆍ양(量)에 관한 학문이다. 다른 학문의 기초가 되기도 하며, 인류의 역사상 가장 오래전부터 발달해 온 학문이다.《두산》 자연 현상 및 사회 현상의 탐구와 과학기술의 개발에 없어서는 안 되는 핵심적인 도구. 수학을 공

[우리문화신문=일취스님(철학박사)] "청산은 나를 보고 말없이 살라하고(靑山兮要我以無語) 창공은 나를 보고 티 없이 살라 하네(蒼空兮要我以無垢)“ (아래 줄임) 고려 공민왕 때 나옹선사의 선시다. 선시에서 나옹선사는 "산이 말을 한다."라고 했다. 나옹선사가 산과 소통을 하고 있다는 증거다. 나옹선사뿐만 아니라 자연과 소통한다는 것은 누구나 할 수 있는 것이지만 아무나 하는 것도 아닌 것 같다. 그것은 산을 향하여 마음의 문이 닫혀 있으면 불가능하다는 것도 되고, 누구나 가슴을 열고 산을 바라보면 산과 대화가 어느 때고 가능하다는 뜻도 된다. 내가 새벽 예불을 마치고 법당문을 열고 나오면 눈앞에 산이 우뚝 서 있다. 비록 낮은 산이긴 하지만, 잠에서 깨어난 산은 뽀얀 안갯속에서 서서히 아름다운 자태를 드러낼 때쯤, 나는 두 손 모으고 앞산을 바라보는 것이 그날 일과의 시작이다. 며칠 전 단비가 내린 뒤 산은 생기를 되찾았다. 온갖 꽃들이 앞을 다투어 피고 지고, 온 산은 연한 연두색 옷으로 갈아입고 있다. 산은 봄, 여름, 가을, 겨울 할 것 없이 자기들만의 독특한 색깔로 모습을 변화시켜가고 계절의 아름다움을 부지런히 연출해 내고 있다. 그 가운데 봄 산은

[우리문화신문=김광옥 수원대학교 명예교수] 세종을 도와 세종르네상스를 만든 인물들을 살피고 있다. 몇 신료들을 요약ㆍ정리해 본다. 이번에는 신장과 심온을 보자. 신장(申檣, 우왕 8년 1382~ 세종 15년 1433) 신장은 조선 태종~세종 때의 문신이다. 20살의 젊은 나이에 급제하고, 세종 때 창설된 중요한 학문 기관인 집현전의 첫 부제학을 역임하였으며, 명필로도 널리 알려졌다. 세조~성종 대 중요한 대신인 신숙주의 아버지이기도 하다. 본관은 고령(高靈)이고 신숙주(申叔舟) 등 다섯 아들을 두었다. 주요 활동 전라북도 남원시에서 1382년(우왕 8) 윤2월에 태어났다. 1402년(태종 2) 식년문과에 20살의 젊은 나이로 급제한 뒤 예조 · 병조 · 이조정랑을 거쳐 세종 3년(1421) 집현전 부제학에 임명되었으며, 세종 14년(1431) 공조참판에 이르렀다. 경력에서 주목되는 사실은 집현전의 첫 번째 부제학으로 발탁되었다는 것이다. 세종은 세종 2년(1420) 3월 집현전을 창설하면서 부제학을 임명하지 않고 신장을 일단 직제학에 제수하였다가 이듬해 7월 부제학으로 승진시켰다. 이른 나이에 급제하고 중요한 학문 기관인 집현전의 첫 책임자로 임명된 것은 신

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 오락가락 멈칫멈칫하다가도 어김없이 봄은 왔다. 우리 주위 전역에 초록의 옷을 입은 봄의 아가씨들이 벌써 무럭무럭 자라고 있다. 퇴계가 이런 정경을 묘사한다. 霧捲春山錦繡明 안개 걷힌 봄 산이 비단처럼 밝은데 珍禽相和百般鳴 진기한 새들은 서로 화답하며 온갖 소리로 우네 幽居更喜無來客 그윽한 곳 요즘은 찾는 손님이 없다 보니 碧草中庭滿意生 푸른 풀이 뜰 안에 마음껏 났구나 1565년 봄 퇴계 이황은 4년 전 완공된 서당에서 봄을 맞으며 서당 앞 정경을 이렇게 묘사했다. 자신이 머물며 수양과 교육에 진력할 좋은 땅을 구해 5년여 공사기간 끝에 마련한 도산서당의 앞뜰에 봄이 왔음을 시(詩)로 표현해 본 것이다. 퇴계는 봄날의 아침 풍경에 이어 한 낮을 묘사하는 시도 지었다. 庭宇新晴麗景遲 뜨락에는 비 갠 뒤에 고운 볕이 더딘데 花香拍拍襲人衣 꽃향기는 물씬물씬 옷자락에 스미누나 如何四子俱言志 어찌하여 네 제자가 모두 제 뜻 말하는데 聖發咨嗟獨詠歸 시 읊고 돌아옴을 성인이 감탄했나 아침이 한낮으로 바뀌면서 살짝 비가 온 마당에 햇빛이 서서히 들고 있고, 비에 씻긴 풀과 꽃향기가 옷자락에 스며든다는 것이다. 앞 두 줄은 그런 뜻인

[우리문화신문=김두루한 참배움연구소장] 언어폭력의 언어는 무엇을 말할까? 전국 초ㆍ중ㆍ고 학생 4%를 대상으로 한 지난해 학교폭력 실태조사 결과, 피해자 10명 중 7명가량이 언어폭력을 당했다고 답했다. 나이가 어릴수록 피해 응답률이 높았다. 가해 이유는 '장난이나 특별한 이유 없이'가 1위였다. 6일 국책연구기관인 한국교육개발원(KEDI)의 '2022년 2차 학교폭력 실태조사 분석보고서'에 따른 내용이다. 위 기사에서 나온 ‘언어폭력’에서 ‘언어’란 무엇일까? 말모이인 《표준국어대사전》, 《두산백과사전》, 고등학교 《국어》 교과서에서는 ‘언어’를 다음과 같이 풀이했다. “① 생각이나 느낌을 나타내거나 전달하는데 쓰는 음성ㆍ문자 따위의 수단 ② 그 음성이나 문자 따위의 사회관습적 체계.”(표준) “생각이나 느낌을 나타내거나 전달하기 위하여 사용하는 음성ㆍ문자ㆍ몸짓 등의 수단 또는 그 사회관습적 체계.”(두산) “자아 존재의 본질이며 공동체 문화의 핵심. 인간은 언어를 통해 자기를 표현하면서 인격을 완성한다.”(국어, 좋은책신사고) ‘언어’는 스위스 소쉬르가 만든 ‘랑가쥬’를 옮긴 일본말이다 《표준》에 나온 ①은 ‘입말’과 ‘글말’을 싸안은 ‘말’을 뜻한다.

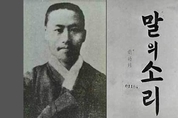

[우리문화신문=신부용 전 KAIST 교수] 개화기에 들어오면서 선각자들은 구국운동으로 우리글을 살려 발전시키려 하였습니다. 유길준은 1895년 《서유견문》에서 역사상 최초로 국한문을 혼용하여 언문이 일치하는 문장을 써서 세상을 놀라게 했으며 이듬해 서재필은 처음 띄어쓰기까지 하는 순 한글로 된 <독닙신문>을 발간했습니다. 띄어쓰기는 전번 이야기의 헐버트가 자신이 저술한 《사민필지》를 읽기 쉽도록 하기 위해서는 띄어쓰기가 필요하다고 여겨 주시경과 상의해 띄어쓰기와 마침표 등을 도입하기로 했다고 합니다. 이 밖에도 지석영, 이익로, 최남선 등 많은 선각자가 한글발전을 위해 헌신하였지만, 그 가운데 대표로 주시경 선생을 앞세우지 않을 수 없습니다. 주시경은 한마디 말로 450년 동안이나 묻히다시피 하여있던 훈민정음을 다시 발굴해 한글이라는 이름으로 새 생명을 불어넣어 준 사람입니다. 주시경은 1876년 서당 훈장의 아들로 태어나 11살에 사업가 백부의 양자로 가서 글방에 들어가 한학을 공부하였습니다. 16살 때 한문을 국문으로 해석하면서 한국어 연구가 필요하다고 느껴 18살에 배재학당에 입학해 만국지지 특별과를 거쳐 보통과에 입학해 영어문범을 연구하게

[우리문화신문=유용우 한의사] 감기란 외부의 사기(邪氣, 바이러스)가 침입하고 이에 인체의 방어작용이 드러나는 모습이 다. 감기 대부분은 공기 중의 사기가 호흡기 통로를 따라 유입함에 따라 진행되기에 대부분 코에서부터 증상이 드러난다. 이렇게 침입한 바이러스를 방어하는 1차 관문이 우리가 편도라 칭하는 아데노이드다. 그러므로 코의 입구에서 아데노이드까지의 과정에서 바이러스가 기승을 부릴 때 흔히 콧물이 많아지면서 코감기 증세를 보이며 감기가 시작되는데 급성비염이라고 하기도 한다. 보통 아데노이드의 방어 작용으로 바이러스의 침입을 조기에 가뿐하게 물리치면 우리 몸은 아무런 부담이나 변화가 없다. 감기에 걸렸을 때 드러나는 증상이 너무 심하지 않은 상태에서 3일 이내에 정리되었다면 감기는 스쳐 지나가는 현상으로 끝이 난다. 그러나 감기의 정도가 심하고 3일 이상 진행되면서 아데노이드를 넘어서서 증상이 드러났다면 우리 몸의 방어시스템에 과부하가 걸리면서 여러 가지 생리현상에 변화가 오고 다양한 증상이 드러난다. 이때부터는 감기 증상이 아닌 병(病)이 된다. 1. 급성 부비동염 대표적인 증상은 안면의 통증과 압박감, 코가 뒤로 넘어감, 코막힘 등이 드러나는 감기 지

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 다음 날은 토요일이었다. 아침식사 때에 보니 인원이 많이 줄었다. 주말에는 방문객을 받지 않고 이미 들어와 있는 방문객도 특별히 허가받지 않은 사람은 모두 낮 12시까지는 떠나야 한다. 아침 식사 뒤에 나는 오거스틴에게 물어서 공동체 식구 중에서 학부형을 소개받았다. 내가 만난 사람은 이솔로몬이라는 사람으로서 매우 착해 보였으며 얼굴에서 평화로움이 배어나는 그런 사람이었다. 그는 중학교 3학년생과 초등학생, 이렇게 두 아들이 있었다. 중학생 아들은 지금 황지중학교를 다니는데, 고등학교는 간디고등학교로 보낼까 생각 중이라고 했다. 큰아들은 예수원 입구의 큰길 가에 있는 하사미 분교를 졸업하였고 작은아들은 아직 다니고 있다고 한다. 대천덕 신부님의 두 딸도 하사미 분교를 졸업하였다고 한다. 두 딸은 미국으로 공부하러 갔는데, 한국말과 영어를 완벽하게 한다고 전한다. 내가 초등학교 6학년인 둘째 아들 진학 때문에 고민이라고 말하니, 그분은 대뜸 “기도해 보시오. 어떤 필요가 생기거든 1차적으로 기도해 보시오.”라고 조언 아닌 조언을 해 준다. 기도해 보면 길이 보인다는 이야기인데, 내가 믿음이 부족해서인지 그 말을 듣고도 마

[우리문화신문=이동식 인문탐험가] 오늘 4월 5일이 청명이구나 사전에 보니 청명(淸明)이란 말의 뜻으로 1. 날씨(혹은 하늘)가 맑고 밝다. 2. 소리가 맑고 밝다. 3. 형상이 깨끗하고 선명하다.... 이렇게 풀이한다. 이 가운데 오늘 청명의 뜻은 1. 날씨가 맑고 밝아서 일 것이고, 그러기에 이때쯤 이런 이름의 절기가 만들어진 것으로 생각된다. 청명이 음력으로는 3월에, 양력으로는 4월 5~6일 무렵에 든다고 하고 해의 황경(黃經)이 15도에 있을 때라고 한다는 천문학상의 설명은 이제 좀 지겨울 때이다. 그저 날이 맑고 좋은 철인데 우주 공간을 망원경으로 잘라서 연구하는 천문학이 어쩌고저쩌고하면 이 청명한 날의 기분이 복잡해지고 골치가 아플 것이다. 그러니 글 쓰는 분들도 그렇게 어려운 이야기로 유식한 척하지 말자. 다들 유식한 글에 질리고 있지 않은가? 그런데 달력을 보니 오늘이 청명일 뿐 아니라 식목일이란다. 아 그렇구나. 4월 5일이 식목일이지. 아니 아직도 식목일이 의미가 있는가? 예전에 나무 한참 심자고 강조할 때 일이지, 지금은 우리 주위에 온통 나무가 우거져 있고, 산에는 나무들이 너무 빽빽하게 자라고 있어 올라가지도 못할 지경인데 아직 식목

[우리문화신문=일취스님(철학박사)] 앵무새는 신기하게 사람 말을 곧잘 따라 한다. 하지만 진정 사람들의 의사전달에 대한 의미와 뜻을 제대로 이해하고 있기나 하는 걸까? 앵무새는 사람의 말을 따라 하므로 말 잘하는 사람을 흔히 앵무새 같다고 한다. 자기 주관 없이 말을 한다거나, 지조 없이 남의 말에 이끌려 그대로 조잘대는 경우를 이른다. 또한 “사공이 많으면 배가 산으로 간다.”라는 말이 있다. 이 역시 ‘말이 무성하여 일을 그르치는 경우’에 쓰는 말이다. 선인들은 말을 적게 하고 실속 있는 말을 챙기라 했다. 그런데도 세상엔 자기 주관이 분명하지 않거나, 정체성이 없는 말을 앵무새처럼 옮겨 악성 뜬소문으로 확산시키는 일에 가담하는 사람들이 있다. 이러한 일이 벌어지는 것은 말의 의미나 진실을 생각하지 않고 무조건 지껄이고 보자는 심리에 기인한다. 말이 많으면 혼탁하고 어지러워지지만 사노라면 말로써 승부를 가려야 하는 경우도 더러 생기기 마련이다. 그렇다고 해서 상대를 처음 만났을 때부터 말로 기선제압을 하려는 태도는 바람직하지 못하다. 그런데도 떠벌리는 사람을 만나면 뒤돌아서서 “입만 살았네, 물에 빠지면 입만 둥둥 떠다니겠다, 말 못 하고 죽은 귀신은 없